概要

並列接続された交流回路の等価変換の計算問題です。

並列回路はインピーダンスの逆数であるアドミタンスを使用して計算すると簡単です。

しかし、アドミタンスはあまり使用する機会が少ないため、少々扱いづらいかもしれません。

問題文中の条件を反映させることも考えなければならないので、少々難しい問題です。

キーワード

アドミタンス、並列接続回路

問題

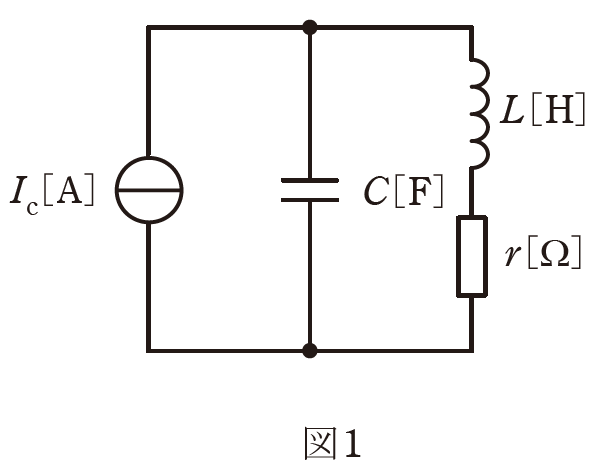

図1は、静電容量\(C [F]\)のコンデンサとコイルからなる共振回路の等価回路である。

このようにコイルに内部抵抗\(r [Ω]\)が存在する場合は、インダクタンス\(L [H]\)と抵抗\(r [Ω]\)の直列回路として表すことができる。

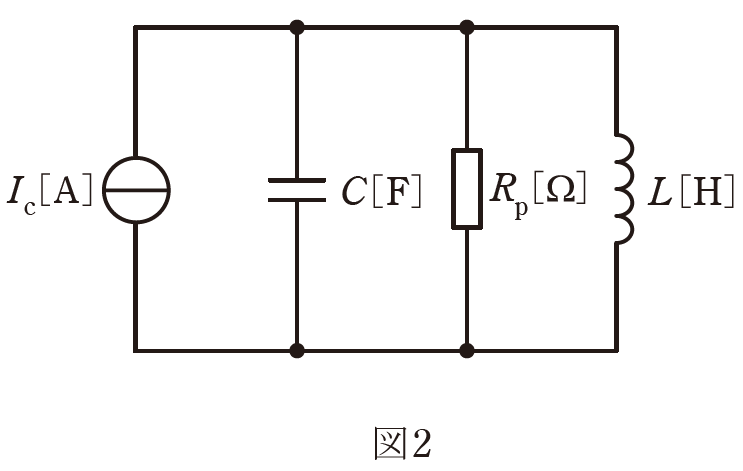

この直列回路は、コイルの抵抗\(r [Ω]\)が、誘導性リアクタンス\(ωL [Ω]\)に比べて十分小さいものとすると、図2のように、等価抵抗\(R_p[Ω]\)とインダクタンス\(L [H]\)の並列回路に変換することができる。

このときの等価抵抗\(R_p [Ω]\)の値を表す式として、正しいのは次のうちどれか。

ただし、\(I_c [A]\)は電流源の電流を表す。

(1)\(\displaystyle \frac{ωL}{r}\) (2)\(\displaystyle \frac{r}{(ωL)^2}\) (3)\(\displaystyle \frac{(ωL)^2}{r}\)

(4)\(\displaystyle \frac{r^2}{ωL}\) (5)\(\displaystyle r(ωL)^2\)

答え

(3)

解説テキスト リンク

回答の解説

(1)図1の回路のアドミタンス\(\dot{Y_1}\)を求める

(2)図2の回路のアドミタンス\(\dot{Y_2}\)を求める

(3)\(\dot{Y_1}=\dot{Y_2}\)から、\(R_p\)を求める

(1)図1の回路のアドミタンス\(\dot{Y_1}\)を求める

アドミタンス\(Y\)は、インピーダンス\(Z\)の逆数です。( \(Y=\frac{1}{Z}\))

そのため、並列回路を計算するときは、アドミタンスで計算すると楽に計算できます。

図1の回路のアドミタンスを\(\dot{Y_1}\)とします。

\(\displaystyle \begin{eqnarray}

\dot{Y_1}&=&jωC+\frac{1}{r+jωL}\\ \\

&=&jωC+\frac{1}{r+jωL}・\frac{r-jωL}{r-jωL}\\ \\

&=&jωC+\frac{r-jωL}{r^2+(ωL)^2}\\ \\

&=&\frac{r}{r^2+(ωL)^2}+j \left( ωC-\frac{ωL}{r^2+(ωL)^2} \right) \\ \\

\end{eqnarray}\)

問題文のコイルの抵抗\(r [Ω]\)が、誘導性リアクタンス\(ωL [Ω]\)に比べて十分小さいものとするという条件(\(r << ωL\))から、次のように変形できます。

\(\displaystyle \dot{Y_1}=\frac{r}{(ωL)^2}+j \left( ωC-\frac{1}{ωL} \right)\) …①

(2)図2の回路のアドミタンス\(\dot{Y_2}\)を求める

図2の回路のアドミタンスを\(\dot{Y_2}\)とします。

\(\displaystyle \begin{eqnarray}

\dot{Y_2}&=&jωC+\frac{1}{R_p}+\frac{1}{jωL}\\ \\

&=&\frac{1}{R_p}+j \left( ωC-\frac{1}{ωL} \right) …②

\end{eqnarray}\)

(3)\(\dot{Y_1}=\dot{Y_2}\)から、\(R_p\)を求める

\(\displaystyle \frac{r}{(ωL)^2}=\frac{1}{R_p}\)

⇔ \(\displaystyle R_p=\frac{(ωL)^2}{r}\)

以上より、(3)\(\displaystyle \frac{(ωL)^2}{r}\)が答えです。

出典元

一般財団法人電気技術者試験センター (https://www.shiken.or.jp/index.html)

令和6年度上期 第三種電気主任技術者試験 理論科目A問題問13

参考書

イラストがとても多く、視覚的に理解しやすいので、初学者に、お勧めなテキストです。

問題のページよりも、解説のページ数が圧倒的に多い、初学者に向けの問題集です。

問題集は、解説の質がその価値を決めます。解説には分かりやすいイラストが多く、始めて電気に触れる人でも取り組みやすいことでしょう。

本ブログの管理人は、電験3種過去問マスタを使って電験3種を取りました。

この問題集の解説は、要点が端的にまとまっていて分かりやすいのでお勧めです。

ある程度学んで基礎がある人に向いています。

コメント