概要

ヒステリシスループの情報を読み取る論説問題です。

ヒステリシスを取扱う問題は多くないので、あまり馴染みのない問題かもしれません。

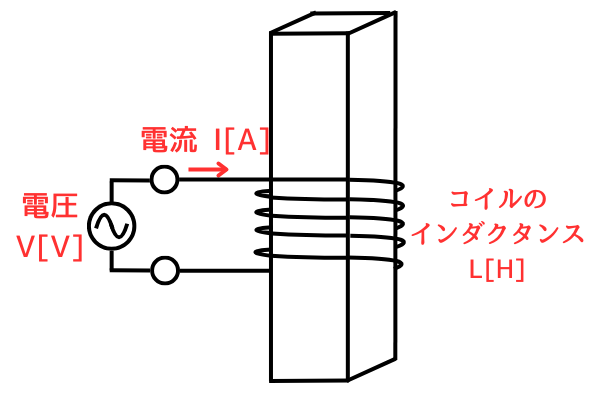

コイルのリアクタンスに対する理解と、磁界と電流の比例関係等、磁界に関する理解が問われますので基礎問題からはワンランクアップした問題です。

キーワード

リアクタンス、磁性体、ヒステリシスループ

問題

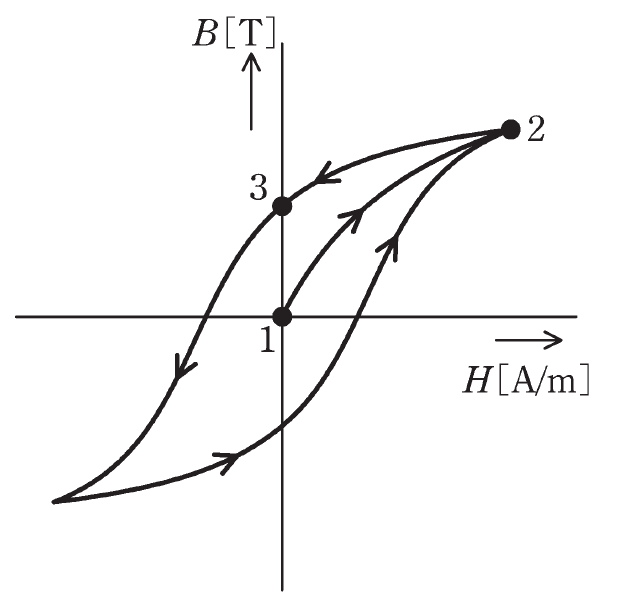

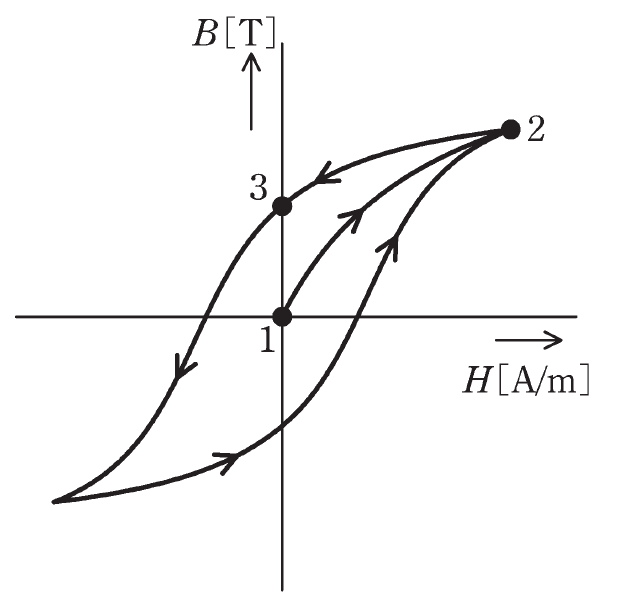

図は積層した電磁鋼板の鉄心の磁荷特性(ヒステリシスループ)を示す。

図中の\(B[T]\)及び\(H[A/m]\)はそれぞれ磁束密度及び磁界の強さを表す。

この鉄心にコイルを巻きリアクトルを製作し、商用交流電源に接続した。

実効値が\(V[V]\)の電源電圧を印加すると図中に矢印で示す軌跡が確認された。

コイル電流が最大の時の点は ア である。

次に、電源電圧実効値が一定に保たれたまま、周波数がやや低下した時、ヒステリシスループの面積は イ 。

一方、周波数が一定で、電源電圧実効値が低下した時、ヒステリシスループの面積は ウ 。

最後に、コイル電流実効値が一定で、周波数がやや低下したとき、ヒステリシスループの面積は エ 。

上記の記述中の空白箇所(ア)、(イ)、(ウ)及び(エ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。

| (ア) | (イ) | (ウ) | (エ) | |

| (1) | 1 | 大きくなる | 小さくなる | 大きくなる |

| (2) | 2 | 大きくなる | 小さくなる | あまり変わらない |

| (3) | 3 | あまり変わらない | あまり変わらない | 小さくなる |

| (4) | 2 | 小さくなる | 大きくなる | あまり変わらない |

| (5) | 1 | 小さくなる | 大きくなる | あまり変わらない |

答え

(2)

要点整理

ヒステリシス曲線とは

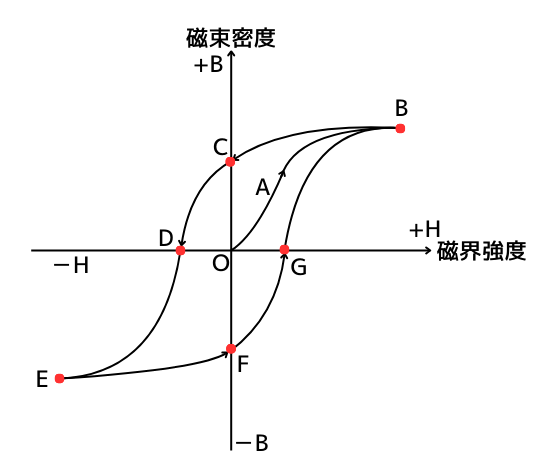

ヒステリシス曲線とは、強磁性体に外部磁界を与えた際に、磁界の強さ\(H[A/m]\)によって生じる磁束密度\(B[T]\)の変化を表す曲線のことです。

磁化していない状態(点O)から、外部から交流磁界を与えられると、

点O→点B→点C→点D→点E→点F→点G→点B→点C→…

と、軌跡を描きます。

曲線Aを通って点Bまで磁化されていきます。

点O→点Bまでの曲線Aを、初期磁化曲線と言います。点Bを飽和磁束密度と言います。

初期磁化曲線

磁化していない状態(点O)から、初めて外部磁界を与えられるときに描く曲線Aが初期磁化曲線です。

飽和磁束密度(点B・点E)

磁性体が磁気飽和する時の磁束密度です。

飽和磁束密度が高い程、強力な電磁石となります。

残留磁束密度(点C・点F)

磁束密度が飽和した後、外部磁界を無くしても強磁性体に残る磁束密度を残留磁束密度と呼びます。

残留磁束密度が大きい程、永久磁石の磁力も強くなります。

残留磁束密度と保持力は、永久磁石の性能を決める大きな要素です。

保磁力(点D・点G)

強磁性体の磁束密度を零にするために必要な外部磁界の強さを保持力と呼びます。

強磁性体を永久磁石として使う場合は、保磁力が大きい方が良いです。

これは、逆磁界や外部磁界が与えられても耐える事ができるため、磁石としての性能を維持できるからです。

強磁性体を変圧器やモーターの鉄心として使う場合は、保磁力が小さい方が良いです。

これは、後述するヒステリシス損失を減らすことができるためです。

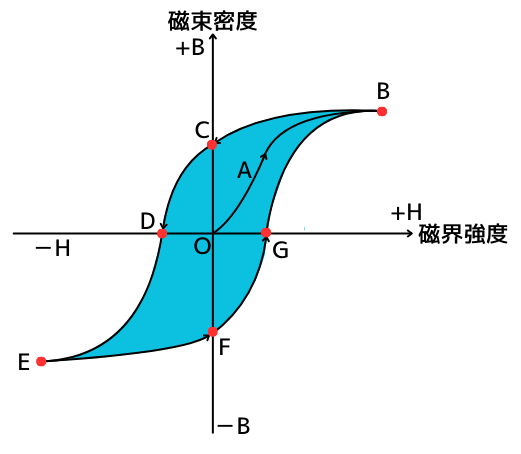

ヒステリシス損失

ヒステリシス曲線で囲われた面の面積が、ヒステリシス損失となります。

そのため、変圧器鉄心等に使用する場合、保磁力が小さいとヒステリシス損失が小さくなります。

ヒステリシス損失は、渦電流損失と合わせて鉄損と呼ばれ、変圧器やモーター等の効率低下の大きな要因の一つであるため、出来るだけ小さくしたい要素です。

回答解説

説明の関係で(イ)から求めて行きます。

イ

鉄心に巻いたリアクトルのインダクタンスを\(L[H]\)とすると、リアクトルのリアクタンス\(X_L[Ω]\)は、次式となります。

\(X_L=2πfL\) …①

リアクトルに流れる電流\(I[A]\)は、

\(\displaystyle I=\frac{V}{X_L}=\frac{V}{2πfL}\) …②

となるため、電流\(I[A]\)と周波数\(f[Hz]\)は反比例の関係となります。

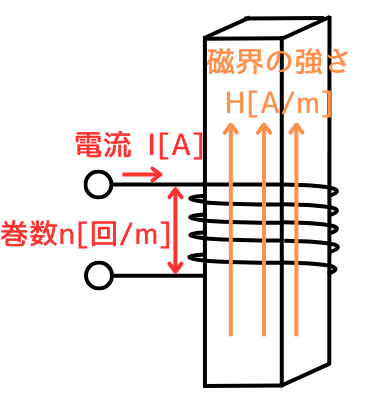

ソレノイドコイルに流れる電流\(I[A]\)と、発生する磁界強度\(H[A/m]\)の関係は、1m当たりの巻き数n[回/m]とすると、次式となります。

\(H=nI\) …③

⇔\(\displaystyle H=\frac{nV}{2πfL}\) …④

コイルの磁界\(H[A/m]\)の大きさに、ヒステリシス曲線も比例します。したがって、周波数が低下すると、磁界\(H\)が大きくなるため、ヒステリシスループの面積も大きくなります。したがって、(イ)大きくなる が答えです。

ア

磁束密度\(B[T]\)は、\(B=μH\)の式で表される通り、磁界強度\(H[A/m]\)に比例します。

コイルの電流\(I\)が最大の時、磁界強度\(H\)も最大となります。

磁界強度\(H\)が最大のとき、磁束密度\(B\)も最大となります。

したがって、(ア)の答えはコイルの電流\(I\)が最大の時、磁束密度\(B\)が最大である点2です。

ウ

(イ)を求める途中で出てきた④式

\(\displaystyle H=\frac{nV}{2πfL}\) …④

この式から、電源電圧実効値\(V[V]\)が低下すると、比例して磁界強度\(H[A/m]\)も低下します。

磁界強度\(H[A/m]\)が低下すると、ヒステリシスループの面積は小さくなりますので、(ウ)小さくなる が答えです。

エ

コイル電流実効値が一定という条件により、③式から周波数が変化しても磁界強度\(H[A/m]\)が変わらないことがわかります。

\(H=nI\) …③

磁界強度\(H[A/m]\)が一定であるなら、磁束密度\(B[T]\)も一定であるので、(エ)ヒステリシスループ面積はあまり変わりません。

以上より、(2)が答えです。

出典元

令和元年度第三種電気主任技術者試験 理論科目A問題問3

参考書

イラストがとても多く、視覚的に理解しやすいので、初学者に、お勧めなテキストです。

問題のページよりも、解説のページ数が圧倒的に多い、初学者に向けの問題集です。

問題集は、解説の質がその価値を決めます。解説には分かりやすいイラストが多く、始めて電気に触れる人でも取り組みやすいことでしょう。

本ブログの管理人は、電験3種過去問マスタを使って電験3種を取りました。

この問題集の解説は、要点が端的にまとまっていて分かりやすいのでお勧めです。

ある程度学んで基礎がある人に向いています。

コメント