簡易小信号等価回路とは

バイポーラトランジスタのエミッタ接地増幅回路の解析をする際に、回路図そのまま解析するのは大変なので、計算しやすい様に簡易化した等価回路です。

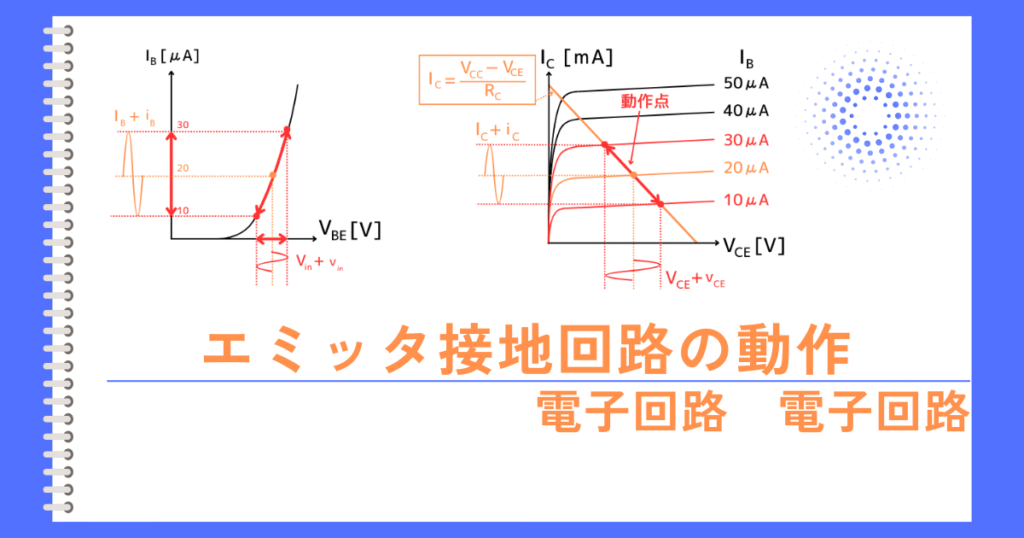

線形近似

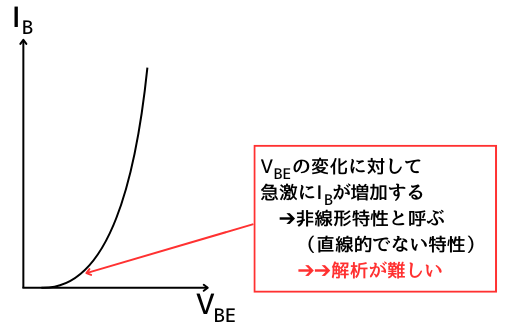

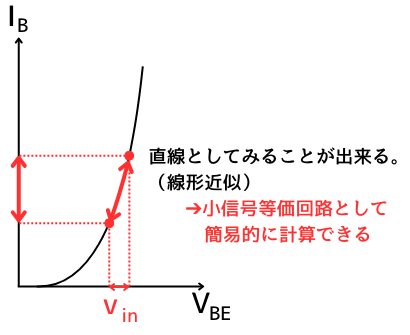

バイポーラトランジスタの入力信号に対する出力の特性は、左図の\(V_{BE}-I_B\)特性のグラフの通り、直線的ではなく、急激に増加します。

このような特性を非線形特性と呼びます。

非線形特性をそのまま解析するのは難しいです。

解析できるようにするには、小さな範囲だけに注目すると、直線的な特性として扱うことが出来ます。これを線形近似と呼びます。

本ページで解説する簡易小信号等価回路は、線形近似を使うことで成り立つ回路です。

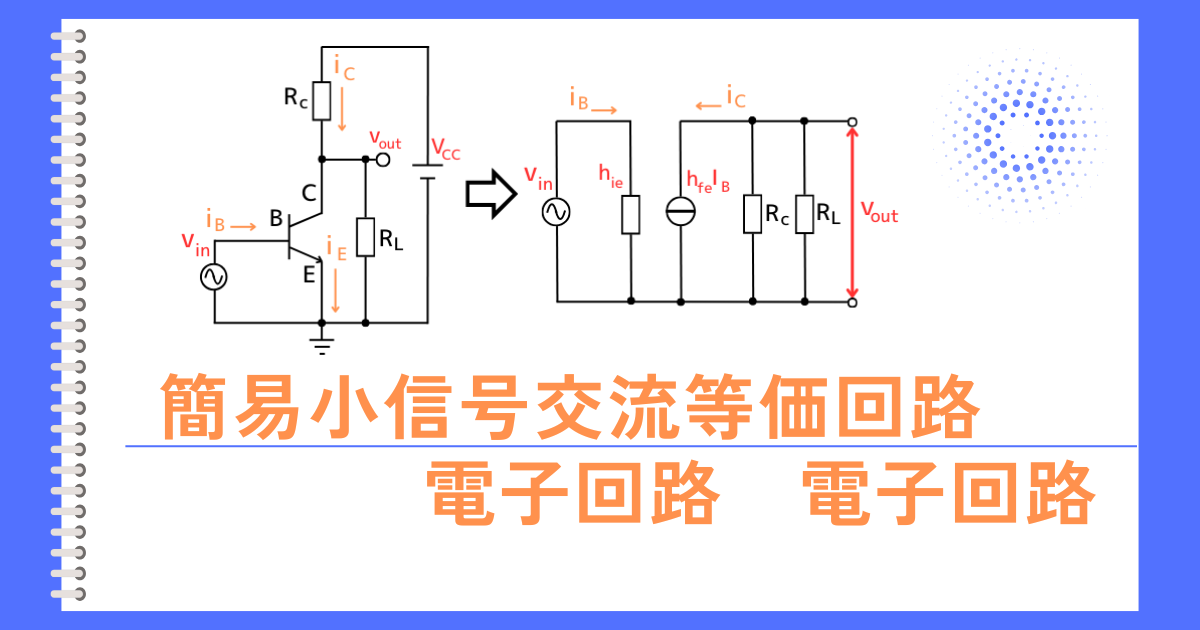

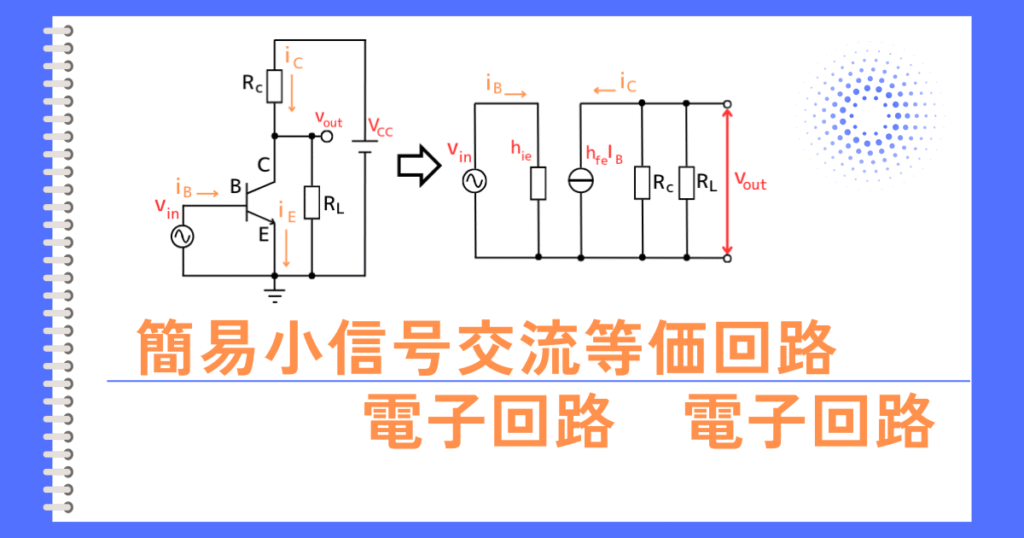

バイポーラトランジスタの簡易小信号等価回路

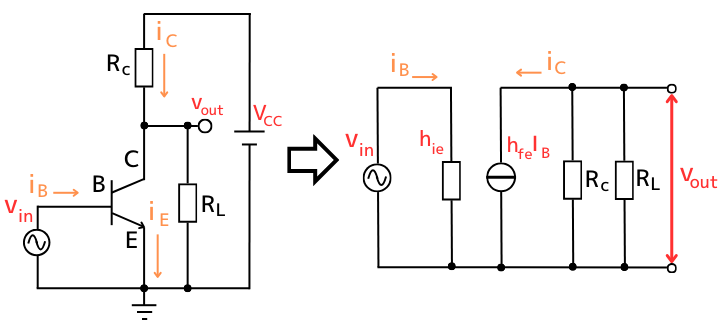

バイポーラトランジスタのエミッタ接地増幅回路を、簡易小信号等価回路に書き変えるまでの流れを図示します。

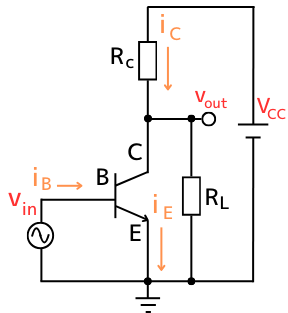

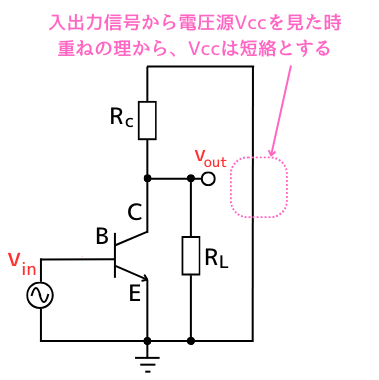

①基本回路図

バイポーラトランジスタのエミッタ接地回路の回路図です。

・\(v_{in}\):入力信号電圧[V]

・\(v_{out}\):出力信号電圧[V]

・\(i_B\):入力信号電流(ベース電流)[A]

・\(i_C\):出力信号電流(コレクタ電流)[A]

・\(i_E\):エミッタ電流[A]

・\(R_c\):コレクタ抵抗[Ω]

・\(R_L\):負荷抵抗[Ω]

・\(V_{cc}\):直流電圧源[V]

②電源\(V_{cc}\)消去

入力信号源\(v_{in}\)が送り出した信号について解析をしたいので、信号解析に不要な電源を消し去ります。

\(V_{cc}\)の直流電圧源は、重ねの理から短絡としてみなすことが出来るので、このように書き変える事ができます。

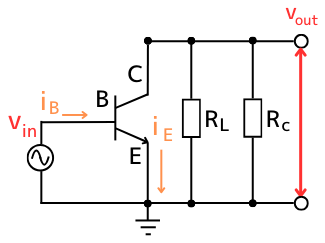

③\(R_c\)の位置を変更

コレクタ抵抗\(R_c\)は、直流電圧源を短絡して消去したことによって、コレクタ端子と、エミッタ端子に接続されています。

負荷抵抗\(R_L\)と並列接続されているため、その関係性がわかりやすいように、このように書き変えます。

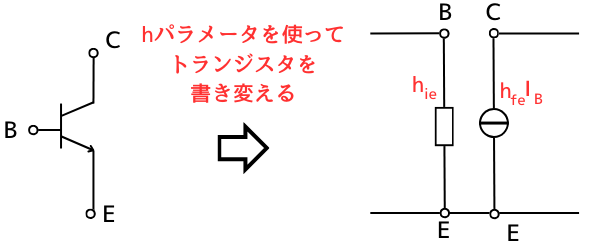

④トランジスタの書き変え

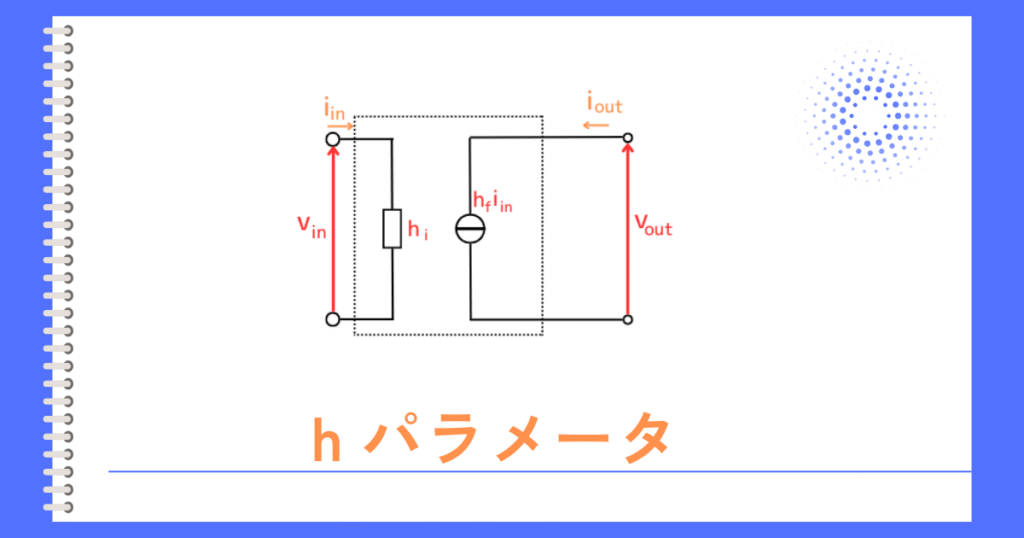

トランジスタをhパラメータを使った図に書き変えます。hパラメータは、トランジスタの特性を表すために使われます。

・\(h_{ie}\):トランジスタの入力インピーダンス[Ω]

・\(h_{fe}\):小信号電流増幅率(単位なし)

出力信号電流(コレクタ電流)\(i_C\)は、入力信号電流(ベース電流)\(i_B\)を、小信号電流増幅率\(h_{fe}\)倍に増幅するので、次式となります。

\(i_C=h_{fe}i_B\)

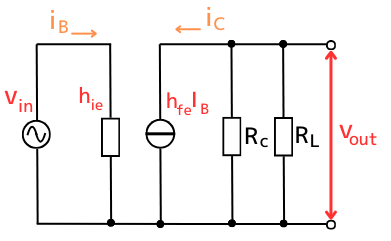

⑤まとめ

④で書き変えたトランジスタの回路を、③の回路に入れると、このようになります。

ここまで簡単化されれば、電圧増幅率の計算が容易にできます。

簡易小信号等価回路から、電圧増幅率\(A_v\)を求めてみます。

・ベース電流\(i_B\)

オームの法則から求められます。

\(i_B=\frac{v_{in}}{h_{ie}}\)

・合成抵抗\(R\)

コレクタ抵抗\(R_c\)と、負荷抵抗\(R_L\)の並列接続の合成抵抗です。

\(R=\frac{R_cR_L}{R_c+R_L}\)

・コレクタ電流\(i_C\)

\(i_C=h_{fe}i_B=\frac{h_{fe}}{h_{ie}}v_{in}\)

・出力電圧\(v_{out}\)

\(v_{out}=R・i_C=\frac{R_cR_L}{R_c+R_L}・\frac{h_{fe}}{h_{ie}}v_{in}\)

エミッタ接地回路は、電圧増幅率を大きくするために、コレクタ抵抗\(R_c\)は抵抗値が大きなものを使用します。その結果、\(R_c >> R_L\)となるので、出力電圧の式に適用すると、

\(v_{out}≒\frac{h_{fe}}{h_{ie}}R_Lv_{in}\)

・電圧増幅率\(A_v\)

\(A_v=|\frac{v_{out}}{v_{in}}|=\frac{h_{fe}}{h_{ie}}R_L\)

このことから何がわかるかというと、大きな電圧増幅率を得るためにコレクタ抵抗\(R_c\)を大きくしても、電圧増幅率が負荷抵抗\(R_L\)に依存してしまうということです。

特にスピーカー等は4Ω~16Ω程度の物が一般的に使用されるため、電圧をほとんど増幅できません。

このような問題を解決するためには、エミッタ接地増幅回路の\(v_{out}\)にエミッタフォロワを接続し、出力抵抗を下げることで、負荷抵抗が小さくても十分な電圧増幅が出来るようにする設計が一般的です。

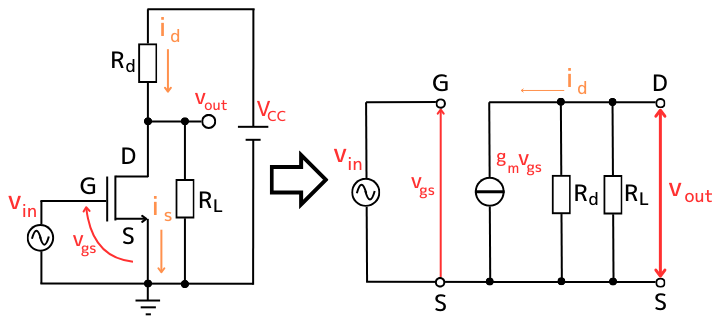

MOSFETの簡易小信号等価回路

バイポーラトランジスタの簡易小信号等価回路と同様の手順で書き変えることが出来ます。

バイポーラトランジスタの回路との違いは、ベース電流\(i_B\)を増幅するのに対し、MOSFETは、ゲート-ソース間電圧\(v_{gs}\)を相互コンダクタンス\(g_m\)倍増幅する点です。

簡易小信号等価回路から、電圧増幅率\(A_v\)を求めてみます。

・ゲート – ソース間電圧\(v_{gs}\)

\(v_{gs}\)は、\(v_{in}\)です。

\(v_{gs}=v_{in}\)

・合成抵抗\(R\)

ドレイン抵抗\(R_d\)と、負荷抵抗\(R_L\)の並列接続の合成抵抗です。

\(R=\frac{R_dR_L}{R_d+R_L}\)

・ドレイン電流\(i_d\)

\(i_d=g_mv_{gs}=g_mv_{in}\)

・出力電圧\(v_{out}\)

\(v_{out}=R・i_d=\frac{R_dR_L}{R_d+R_L}・g_mv_{in}\)

ドレイン抵抗\(R_d\)が、負荷抵抗\(R_L\)よりも十分大きいとします。(\(R_d>>R_L\))

この時の出力電圧は、

\(v_{out}=R・i_d=g_mR_Lv_{in}\)

・電圧増幅率\(A_v\)

\(A_v=|\frac{v_{out}}{v_{in}}|=g_mR_L\)

バイポーラトランジスタと同様に、電圧増幅率が負荷抵抗\(R_L\)に依存してしまうことがわかります。その結果、負荷抵抗が小さい場合は電圧をほとんど増幅できません。

ソース接地増幅回路の\(v_{out}\)にソースフォロワを接続して出力抵抗を下げることで、負荷抵抗が小さくても十分な電圧増幅が出来るようになります。

関連記事

参考書

イラストがとても多く、視覚的に理解しやすいので、初学者に、お勧めなテキストです。

問題のページよりも、解説のページ数が圧倒的に多い、初学者に向けの問題集です。

問題集は、解説の質がその価値を決めます。解説には分かりやすいイラストが多く、始めて電気に触れる人でも取り組みやすいことでしょう。

本ブログの管理人は、電験3種過去問マスタを使って電験3種を取りました。

この問題集の解説は、要点が端的にまとまっていて分かりやすいのでお勧めです。

ある程度学んで基礎がある人に向いています。

コメント