概要

3個の電流計が並列接続されたときの電流値の計算問題です。

分流則について理解していれば簡単に解ける部類の基礎問題です。

キーワード

分流則

問題

直流電流の測定範囲の拡大について、次の(a)及び(b)の問に答えよ。

(a) 直流電流計Ⅰの最大目盛は100A、直流電流計Ⅱの最大目盛は50A、直流電流計Ⅲの最大目盛は50Aである。

この3台の直流電流計を並列に接続し、ある回路に接続したところ、直流電流計Ⅰの指示値は90A、直流電流計Ⅱの指示値は40A、直流電流計Ⅲの指示値は35Aであった。

この接続において計測できる最大電流の値[A]として、最も近いものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。

(1) 100 (2) 144 (3) 165 (4) 183 (5) 200

(b) 次に、直流電流計Ⅰ、直流電流計Ⅱ、直流電流計Ⅲの3 台を並列に接続した状態で、別の回路に接続した。この回路を流れる電流の値は150 A であった。

このとき、各電流計が指示した値は、直流電流計Ⅰ \(\fbox{ (ア) }A\)、直流電流計Ⅱ \(\fbox{ (イ) }A\)、直流電流計Ⅲ \(\fbox{ (ウ) }A\)であった。

上記の記述中の空白箇所(ア)~(ウ)に当てはまる最も近い数値の組合せとして、正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。

| (ア) | (イ) | (ウ) | |

|---|---|---|---|

| (1) | 31.8 | 36.4 | 81.8 |

| (2) | 31.8 | 81.8 | 36.4 |

| (3) | 36.4 | 31.8 | 81.8 |

| (4) | 81.8 | 31.8 | 36.4 |

| (5) | 81.8 | 36.4 | 31.8 |

答え

(a)(4)

(b)(5)

解説テキスト リンク

回答解説

(a)問題の解答の流れ

①回路全体に流れる電流を求める

②各電流計が最大目盛の時に、回路全体に流れる電流を求める

①回路全体に流れる電流を求める

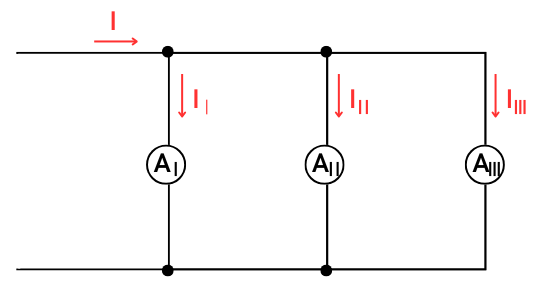

問題文の回路を左図に描きます。

回路全体に流れる電流を\(I\)、

直流電流計Ⅰは\(A_Ⅰ\)、電流は\(I_Ⅰ\)

直流電流計Ⅱは\(A_Ⅱ\)、電流は\(I_Ⅱ\)

直流電流計Ⅲは\(A_Ⅲ\)、電流は\(I_Ⅲ\)

とします。

電流計に流れる電流は、内部抵抗によって分流の法則が成り立つため、回路全体に流れる電流\(I\)が増減すると、比例して\(I_Ⅰ\)、\(I_Ⅱ\)、\(I_Ⅲ\)も増減します。

問題文から、\(I_Ⅰ=90A\)、\(I_Ⅱ=40A\)、\(I_Ⅲ=35A\)なので、回路全体に流れる電流\(I\)は、\(I=I_Ⅰ+I_Ⅱ+I_Ⅲ=165A\)です。

②各電流計が最大目盛の時に、回路全体に流れる電流を求める

直流電流計Ⅰ(\(A_Ⅰ\))が最大目盛を指す時の回路全体に流れる電流を求めます。

\(A_Ⅰ\)の最大目盛\(100A\)に対して指示値\(I_Ⅰ=90A\)。

\(A_Ⅰ\)の最大目盛\(100A\)が流れているときの、回路全体の電流\(I’\)は、

\(I’=\frac{100}{90}I=\frac{100}{90}・165=183A\)

直流電流計Ⅱ(\(A_Ⅱ\))が最大目盛を指す時の回路全体に流れる電流を求めます。

\(A_Ⅱ\)の最大目盛\(50A\)に対して指示値\(I_Ⅱ=40A\)。

\(A_Ⅱ\)の最大目盛\(50A\)が流れているときの、回路全体の電流\(I”\)は、

\(I”=\frac{50}{40}I=\frac{50}{40}・165=206A\)

直流電流計Ⅲ(\(A_Ⅲ\))が最大目盛を指す時の回路全体に流れる電流を求めます。

\(A_Ⅲ\)の最大目盛\(50A\)に対して指示値\(I_Ⅲ=35A\)。

\(A_Ⅲ\)の最大目盛\(50A\)が流れているときの、回路全体の電流\(I”’\)は、

\(I”’=\frac{50}{35}I=\frac{50}{35}・165=236A\)

\(I”\)、\(I”’\)を流す前に、\(A_Ⅰ\)が最大目盛を超えてしまうため、回路全体に流せる電流は、\(I’=183A\)です。

したがって、(4)183 が答えです。

(b)問題の解答の流れ

①回路全体に流れる電流\(I’=150A\)のときに流れる\(I’_Ⅰ\)を求める

②回路全体に流れる電流\(I’=150A\)のときに流れる\(I’_Ⅱ\)を求める

③回路全体に流れる電流\(I’=150A\)のときに流れる\(I’_Ⅲ\)を求める

①回路全体に流れる電流\(I’=150A\)のときに流れる\(I’_Ⅰ\)を求める

\(\displaystyle I’_Ⅰ=\frac{I’}{I}・I_Ⅰ=\frac{150}{165}・90=81.8A\)

したがって、\(\fbox{ (ア) }=81.8\)

②回路全体に流れる電流\(I’=150A\)のときに流れる\(I’_Ⅱ\)を求める

\(\displaystyle I’_Ⅱ=\frac{I’}{I}・I_Ⅱ=\frac{150}{165}・40=36.4A\)

したがって、\(\fbox{ (イ) }=36.4\)

③回路全体に流れる電流\(I’=150A\)のときに流れる\(I’_Ⅲ\)を求める

\(\displaystyle I’_Ⅲ=\frac{I’}{I}・I_Ⅲ=\frac{150}{165}・35=31.8A\)

したがって、\(\fbox{ (ウ) }=31.8\)

まとめると、(b)問題は(5) が答えです。

出典元

一般財団法人電気技術者試験センター (https://www.shiken.or.jp/index.html)

令和5年度上期 第三種電気主任技術者試験 理論科目B問題問16

参考書

イラストがとても多く、視覚的に理解しやすいので、初学者に、お勧めなテキストです。

問題のページよりも、解説のページ数が圧倒的に多い、初学者に向けの問題集です。

問題集は、解説の質がその価値を決めます。解説には分かりやすいイラストが多く、始めて電気に触れる人でも取り組みやすいことでしょう。

本ブログの管理人は、電験3種過去問マスタを使って電験3種を取りました。

この問題集の解説は、要点が端的にまとまっていて分かりやすいのでお勧めです。

ある程度学んで基礎がある人に向いています。

コメント