概要

演算増幅器(オペアンプ)に関する論説問題+計算問題です。

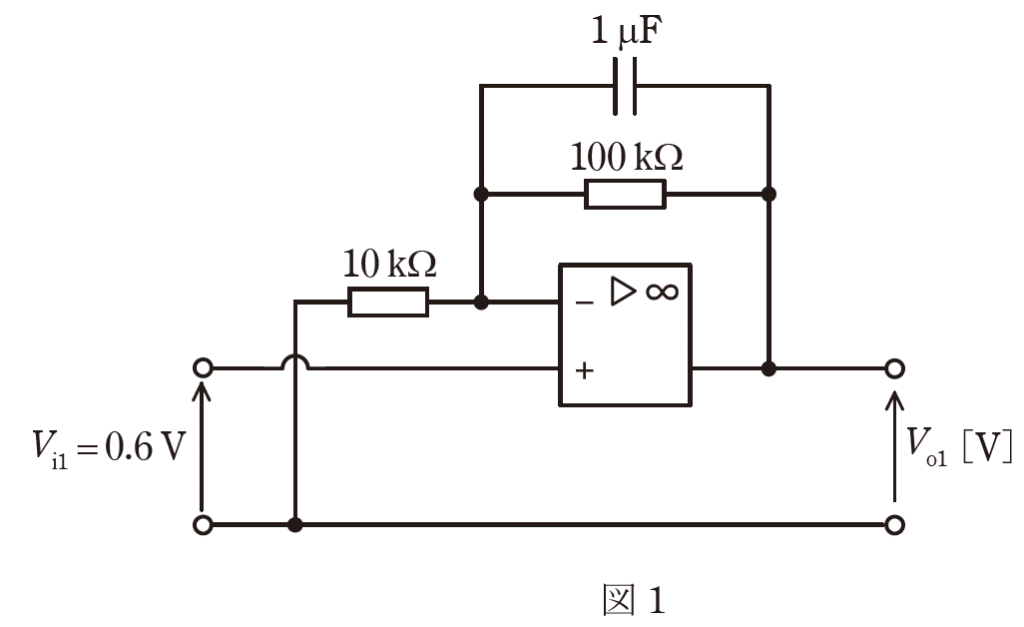

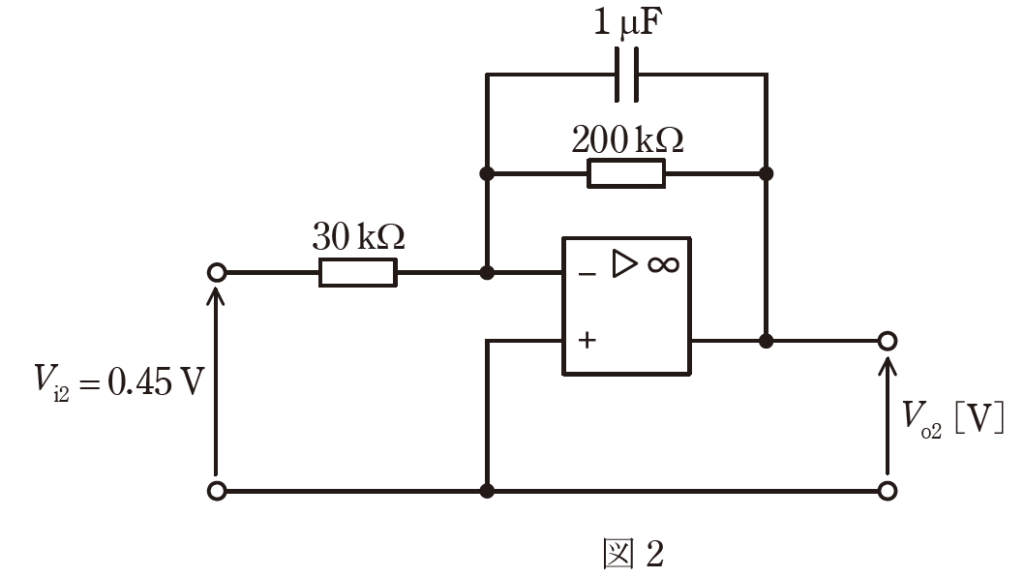

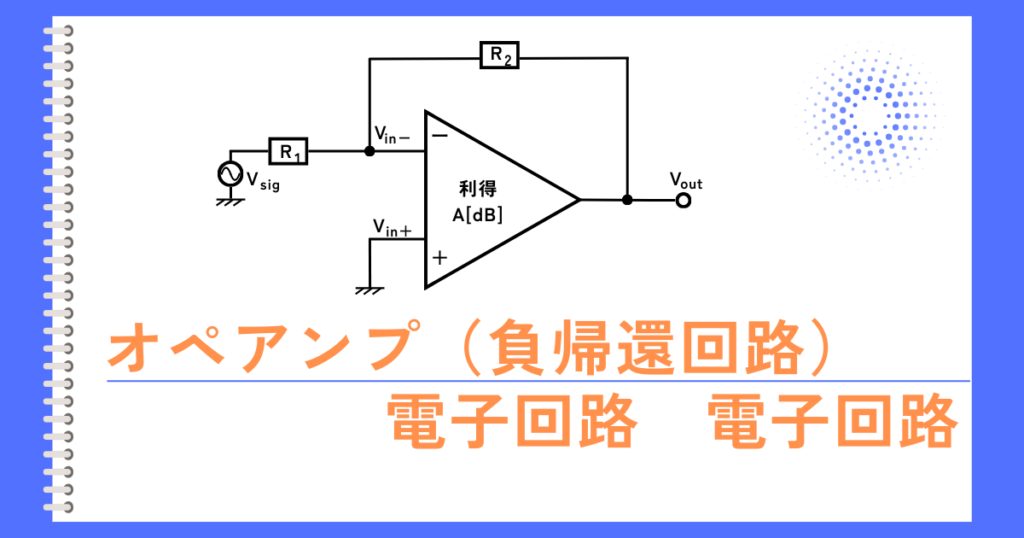

計算問題は、負帰還増幅回路で、図1は非反転増幅回路、図2は反転増幅回路です。

オペアンプに関する計算は、慣れるまで少々難しいかもしれません。

本問は、アナログ回路設計をする上での基礎となりますので、回路設計をすることもある人は、しっかりと勉強しておいた方が良いと思います。

回路設計が不要な人は、そこそこに勉強しておいた方が良いと思います。

キーワード

演算増幅器(オペアンプ)、反転増幅回路、非反転増幅回路

問題

演算増幅器(オペアンプ)について,次の(a)及び(b)の問に答えよ。

(a) 演算増幅器の特徴に関する記述として、誤っているものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。

(1) アナログICの一種である。

(2) 入力インピーダンスが小さくて出力インピーダンスが大きい。

(3) 反転並びに非反転の二つの入力端子と一つの出力端子がある。

(4) 入力端子間の電圧のみを増幅して出力する。

(5) 増幅度が非常に大きい。

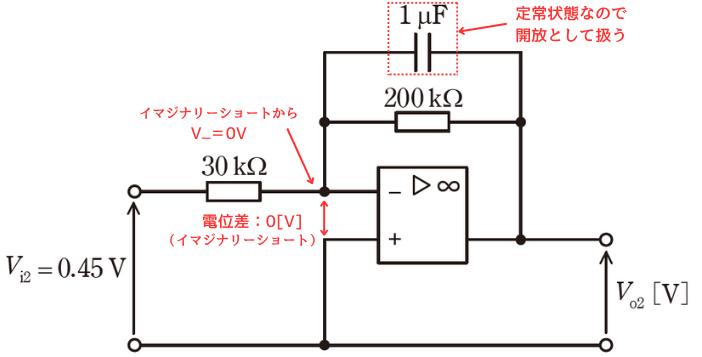

(b) 図1及び図2のような直流増幅回路がある。

それぞれの出力電圧\(V_{o1}\)、\(V_{o2}\)の値[V]の組合せとして、正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。

ただし、演算増幅器は理想的なものとし、\(V_{i1}=0.6V\)及び\(V_{i2}=0.45V\)は直流の入力電圧である。

| \(V_{i1}\) | \(V_{i2}\) | |

|---|---|---|

| (1) | 6.6 | -3.0 |

| (2) | 6.6 | 3.0 |

| (3) | -6.6 | 3.0 |

| (4) | -4.5 | 9.0 |

| (5) | 4.5 | -9.0 |

答え

(a)(2)

(b)(1)

解説テキスト リンク

回答解説

(a)問題の解答

(1) アナログICの一種である。

演算増幅器(オペアンプ)は、アナログICの一種ですので正しいです。

アナログICとは、光や音、温度、圧力など、連続的に変化するアナログ信号を処理することが出来るICです。

デジタルICは、0と1の断続的な値を処理することが出来るICです。

ICとは、集積回路(Integrated Circuit)のことです。

トランジスタ、抵抗、コンデンサ、ダイオードなど、さまざまな機能をもつ部品を一枚のチップ上で組み合わせた電子部品です。

(2) 入力インピーダンスが小さくて出力インピーダンスが大きい。

演算増幅器(オペアンプ)の理想的な特性は、入力インピーダンスが\(∞[Ω]\)で、出力インピーダンスが\(0[Ω]\)です。

したがって、(2)は誤っています。

(3) 反転並びに非反転の二つの入力端子と一つの出力端子がある。

演算増幅器(オペアンプ)は、反転の入力端子(-)と、非反転の入力端子(+)と、出力端子からなるため正しいです。

(4) 入力端子間の電圧のみを増幅して出力する。

演算増幅器(オペアンプ)は、入力端子間の電圧のみを増幅して出力するため正しいです。

(5) 増幅度が非常に大きい。

演算増幅器(オペアンプ)の増幅度の理想的な特性は、∞です。

したがって、増幅度が非常に大きいので正しいです。

以上より、(a)問題は(2) が答えです。

(b)問題の解答の流れ

①図1の\(V_-\)を求める

②図1の分圧の式から出力電圧\(V_{o1}\)を求める

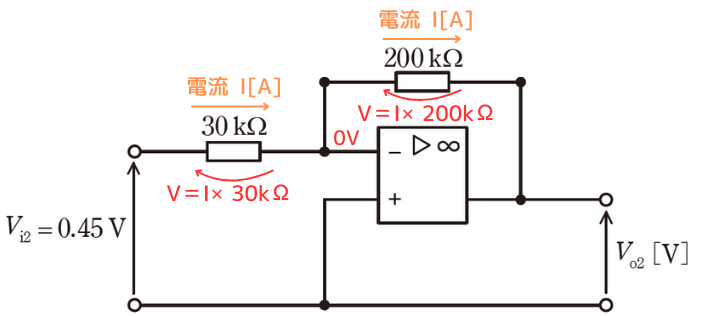

③図2の\(V_-\)を求める

④オームの法則から出力電圧\(V_{o2}\)を求める

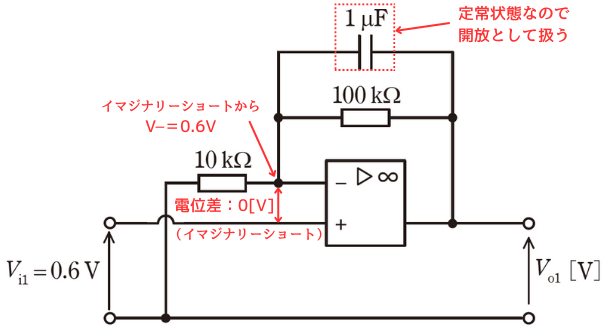

①図1の\(V_-\)を求める

図1のマイナス端子の電位を\(V_-\)とします。

プラス端子の電位は

\(V_+=V_{i1}=0.6V\)

なので、イマジナリーショートから、

\(V_-=0.6V\)です。

オペアンプにコンデンサが接続されている場合、積分器として働きます。

本問では、直流入力しかされないため、定常状態になったあとは電流は一切流れなくなるので、開放としてしまっても問題ありません。

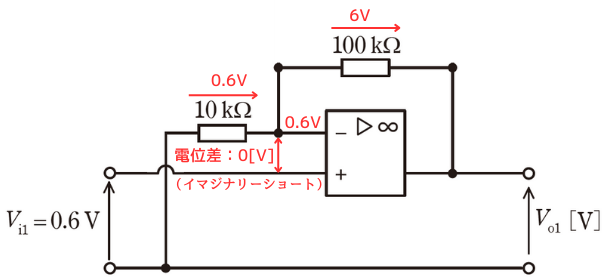

②図1の分圧の式から出力電圧\(V_{o1}\)を求める

出力電圧\(V_{o1}\)から、\(V_-\)を通って接地するまでの経路に分圧の式を使うと、

\(\displaystyle V_-=\frac{10kΩ}{10kΩ+100kΩ}V_{o1}=0.6\)

⇔ \(\displaystyle V_{o1}=0.6×\frac{110}{10}=6.6[V]\)

したがって、\(V_{o1}=6.6V\)と求まりました。

③図2の\(V_-\)を求める

図2のマイナス端子の電位を\(V_-\)とします。

プラス端子の電位が接地しているため\(V_+=0V\)。

イマジナリーショートから、\(V_-=0V\)です。

④オームの法則から出力電圧\(V_{o2}\)を求める

入力端子電圧\(V_{i2}=0.45V\)なので、30kΩを通って\(V_-\)に流れ込む電流\(I\)は、

\(\displaystyle I=\frac{0.45}{30000}=15×10^{-6}\)

電流\(I\)は、200kΩを通って出力端子まで流れるので、

\(V_{o2}=V_--IR=0-15×10^{-6}×2×10^5=-3.0V\)

したがって、\(V_{o2}=-3.0V\)と求まりました。

以上より、(b)問題は(1)が答えです。

出典元

一般財団法人電気技術者試験センター (https://www.shiken.or.jp/index.html)

令和6年度下期 第三種電気主任技術者試験 理論科目B問題問18

参考書

イラストがとても多く、視覚的に理解しやすいので、初学者に、お勧めなテキストです。

問題のページよりも、解説のページ数が圧倒的に多い、初学者に向けの問題集です。

問題集は、解説の質がその価値を決めます。解説には分かりやすいイラストが多く、始めて電気に触れる人でも取り組みやすいことでしょう。

本ブログの管理人は、電験3種過去問マスタを使って電験3種を取りました。

この問題集の解説は、要点が端的にまとまっていて分かりやすいのでお勧めです。

ある程度学んで基礎がある人に向いています。

コメント