概要

外部光電効果の問題です。

外部光電効果が起きる条件について理解していなければ確信を持った解答はできませんが、あまり出題される内容ではないので、あまり勉強しない内容かと思います。

光の強度、波長と、光電効果に関する関連性を勉強しておきましょう。

キーワード

外部光電効果、内部光電効果、光の強度、光の波長、光の振動数、光電子

問題

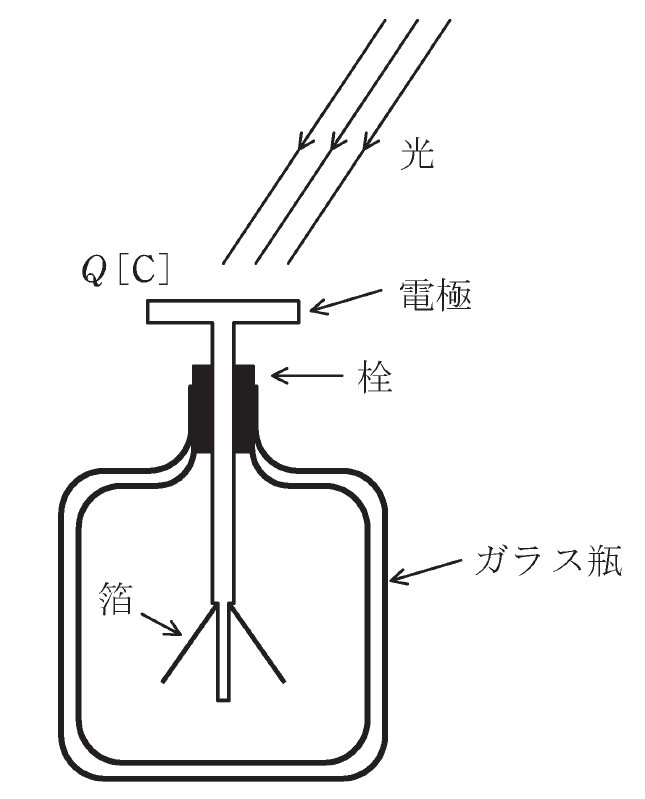

まず、箔検電器の上部アルミニウム電極に電荷\(Q[C]\)を与えたところ、箔が開いた状態になった。

次に、箔検電器の上部電極に赤外光、可視光、紫外光の順に光を照射したところ、紫外光を照射したときに箔が閉じた。

ただし、赤外光、可視光、紫外光の強度はいずれも上部電極の温度をほとんど上昇させない程度であった。

この実験から分かることとして、正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。

(1)電荷(Q)は正電荷であった可能性も負電荷であった可能性もある。

(2)紫外光が特定の強度よりも弱いとき箔はまったく閉じなくなる。

(3)赤外光を照射したとき上部電極に熱電子が吸収された。

(4)可視光を照射したとき上部電極の電気抵抗が大幅に低下した。

(5)紫外光を照射したとき上部電極から光電子が放出された。

答え

(5)

解説テキスト リンク

回答解説

(1)電荷\(Q\)は正電荷であった可能性も負電荷であった可能性もある。

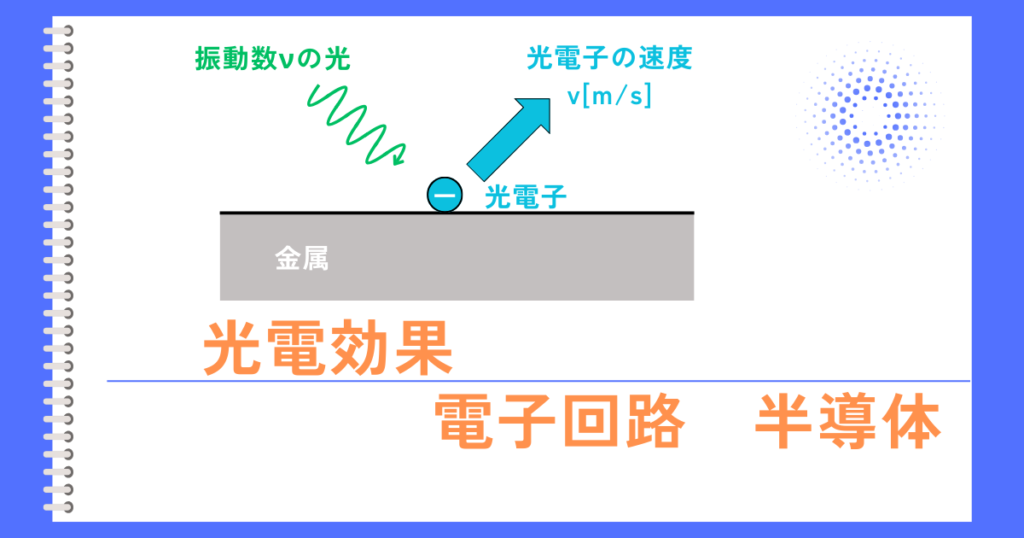

外部光電効果は、金属に光が照射されることで光電子が飛び出す現象です。

したがって、電荷は電子であるため、負電荷しかありませんので、この選択肢は間違いです。

(2)紫外光が特定の強度よりも弱いとき箔はまったく閉じなくなる。

光エネルギーの大きさは、仕事関数\(φ\)、電気素量\(e\)、プランク定数\(h\)、光の振動数\(ν\)、光の速度\(c\)、光の波長\(λ\)、としたとき、次式で表されます。

\(\displaystyle eφ=hν\) ⇔ \(\displaystyle φ=\frac{hν}{e}\)

※仕事関数\(φ\)は、1個の電子を金属の表面から外部へ取り出すために必要な最小エネルギーのことです。

この式から、外部光電効果の発生は、照射される光の振動数(波長)によりますが、光の強さは影響しないことがわかります。

紫外光は振動数が高い(波長が短い)ため、光のエネルギーが高くなるので、外部光電効果が発生します。

照射される紫外線の強度を弱くしても、外部光電効果は発生するため、この選択肢は間違いです。

(3)赤外光を照射したとき上部電極に熱電子が吸収された。

問題文の赤外光、可視光、紫外光の強度はいずれも上部電極の温度をほとんど上昇させない程度であった。という条件から、熱電子が吸収されていないことがわかります。

(4)可視光を照射したとき上部電極の電気抵抗が大幅に低下した。

半導体や、絶縁体に光を照射したときに発生する内部光電効果は、可視光を照射したときに光電子が生じるため電気伝導率が上昇(電気抵抗が低下)します。

本問は、金属に光を照射する外部光電効果の問題であるため、可視光を照射しても光電子は生じないので、電気抵抗は変わらないので、この選択肢は間違いです。

(5)紫外光を照射したとき上部電極から光電子が放出された。

問題文にあるとおり、紫外光を照射したときに箔が閉じたことから、電極の電荷が放出されてなくなったことがわかります。

この電極の電荷放出は、外部光電効果によって光電子が放出されることで電荷が失われます。

外部光電効果は、一定の振動数以上の光が照射されることで発生します。

紫外線は、振動数が大きな光であるため、外部光電効果が起こりやすいです。

逆に、可視光や、赤外線は振動数が低い光であるため、外部光電効果は起こりづらいです。

出典元

一般財団法人電気技術者試験センター (https://www.shiken.or.jp/index.html)

令和2年度 第三種電気主任技術者試験 理論科目A問題問12

参考書

イラストがとても多く、視覚的に理解しやすいので、初学者に、お勧めなテキストです。

問題のページよりも、解説のページ数が圧倒的に多い、初学者に向けの問題集です。

問題集は、解説の質がその価値を決めます。解説には分かりやすいイラストが多く、始めて電気に触れる人でも取り組みやすいことでしょう。

本ブログの管理人は、電験3種過去問マスタを使って電験3種を取りました。

この問題集の解説は、要点が端的にまとまっていて分かりやすいのでお勧めです。

ある程度学んで基礎がある人に向いています。

コメント