概要

JIS記号に関する論説問題です。

記号を逐一覚える労力に対して、出題頻度面で重要ではありません。労力の割に合わないので捨て問題としても良いかも。

ただし、JIS(Japanese Industrial Standards)は国家標準の重要な規格ですので、JISという存在について知っておいた方が良いでしょう。

キーワード

JIS記号、JIS C 1102-1

問題

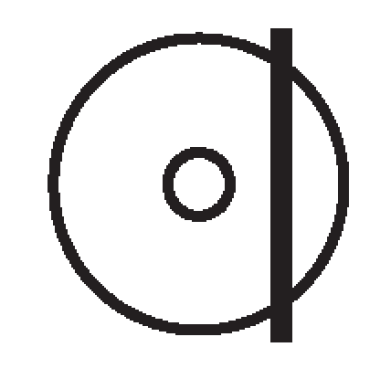

直動式指示電気計器の種類、JISで示される記号及び使用回路の組合せとして、正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。

答え

(2)

回答解説

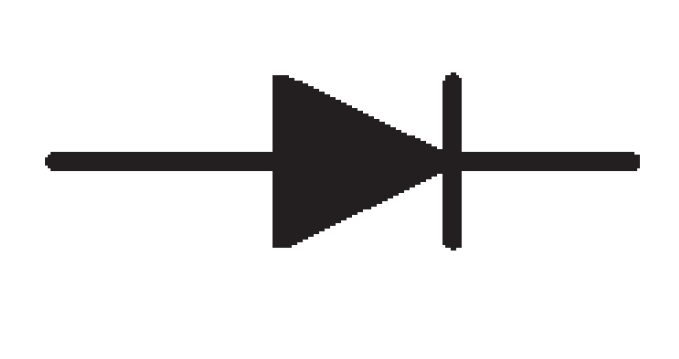

(1)【誤り】

永久磁石可動コイル形計器の記号は下図の通りなので、選択肢の記号は違います。

また、選択肢に描かれている記号は、誘導形計器の記号です。

使用回路は、直流専用であるため合っています。

記号

永久磁石で作った磁界中に、可動コイルを配置して作った計器です。

直流電流を流すと、フレミング左手の法則に従って、可動コイルを回転させる電磁力が発生します。

(2)【正しい】

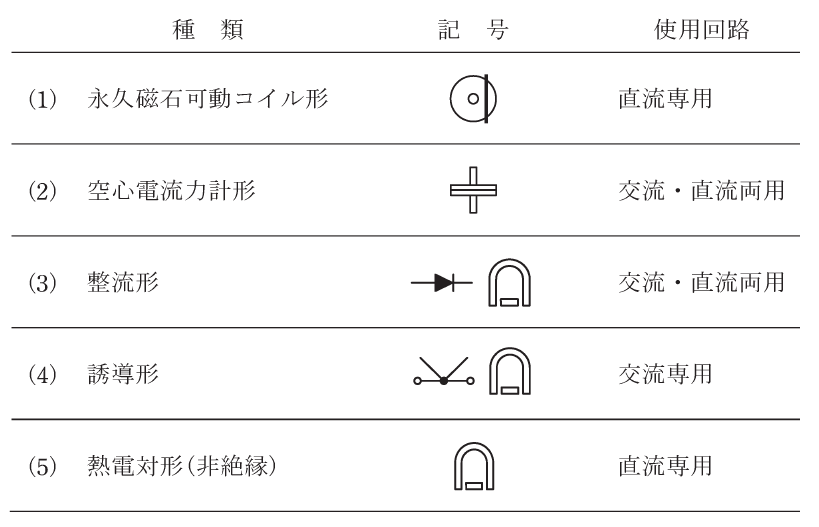

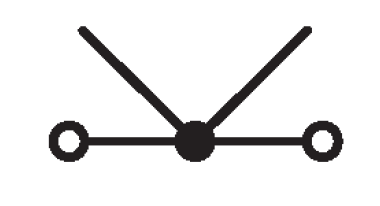

空心電流力計形の記号は下図の通り合っています。

使用回路は交流・直流両用で合っています。

記号

永久磁石可動コイル形電流計の永久磁石を、固定コイルにした構造です。

可動コイルを巻いている部分が空心となっています。

鉄心が入っている物は、鉄心入電流力計形計器として区別されます。

測定電流は、固定コイルにも、可動コイルにも流れるため、可動コイルを回転させる電磁力は電流の2乗に比例します。

直流にも、交流にも使用することができ、交流に使用した場合は実効値を指示します。

(3)【誤り】

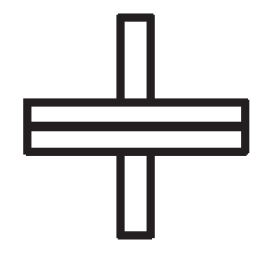

整流形計器の記号は下図の通りなので、選択肢の記号は違います。

また、選択肢に描かれている記号は、整流形計器の記号に描かれた永久磁石可動コイル形計器の記号が不要です。

使用回路は、交流専用であるため間違っています。

記号

整流回路と可動コイル形計器を組み合わせた計器です。

整流回路で交流を直流に整流した後、可動コイル形計器で計測します。

JIS規格の注意書きでは、左図の整流形計器の記号に組み合わされている計器(可動コイル形計器等)は整流形計器に組み込まれているものとして、省略していることが書かれています。

(4)【誤り】

誘導形計器の記号は下図の通りなので、選択肢の記号は違います。

また、選択肢に描かれている記号は、非絶縁熱電対(熱変換器)と永久磁石可動コイル形計器の記号です。

使用回路は、交流専用で合っています。

記号

誘導形計器はアラゴの円盤と呼ばれます。

交流磁界中に導体を置くと、渦電流が流れます。

この渦電流と、磁界によって電磁力が発生して回転します。

したがって、交流専用の計器となります。

JIS記号は、円盤を表す記号です。

(5)【誤り】

熱電対計(非絶縁)計器の記号は下図の通りなので、選択肢の記号は違います。

また、選択肢に描かれている記号は、永久磁石可動コイル形計器の記号です。

使用回路は、交流・直流両用であるため間違っています。

記号

熱電形は測定電流を熱線に流します。

熱線から生じた熱を、熱電対で熱起電力に変換します。

変換された熱起電力を可動コイル形計器を動かします。

交流でも、直流でも熱線に熱を生じさせることができるため、交直両用できます。

JIS記号は、横線が熱線、斜線が熱電対を表しています。

出典元

一般財団法人電気技術者試験センター (https://www.shiken.or.jp/index.html)

令和1年度 第三種電気主任技術者試験 理論科目A問題問14

参考書

イラストがとても多く、視覚的に理解しやすいので、初学者に、お勧めなテキストです。

問題のページよりも、解説のページ数が圧倒的に多い、初学者に向けの問題集です。

問題集は、解説の質がその価値を決めます。解説には分かりやすいイラストが多く、始めて電気に触れる人でも取り組みやすいことでしょう。

本ブログの管理人は、電験3種過去問マスタを使って電験3種を取りました。

この問題集の解説は、要点が端的にまとまっていて分かりやすいのでお勧めです。

ある程度学んで基礎がある人に向いています。

コメント