概要

太陽光電池の構造に関する基礎知識問題です。

最後の選択肢は、テキストにもあまり乗らないようなことが問われているので、戸惑うかと思います。

キーワード

太陽電池、ダイオード、電子、正孔

問題

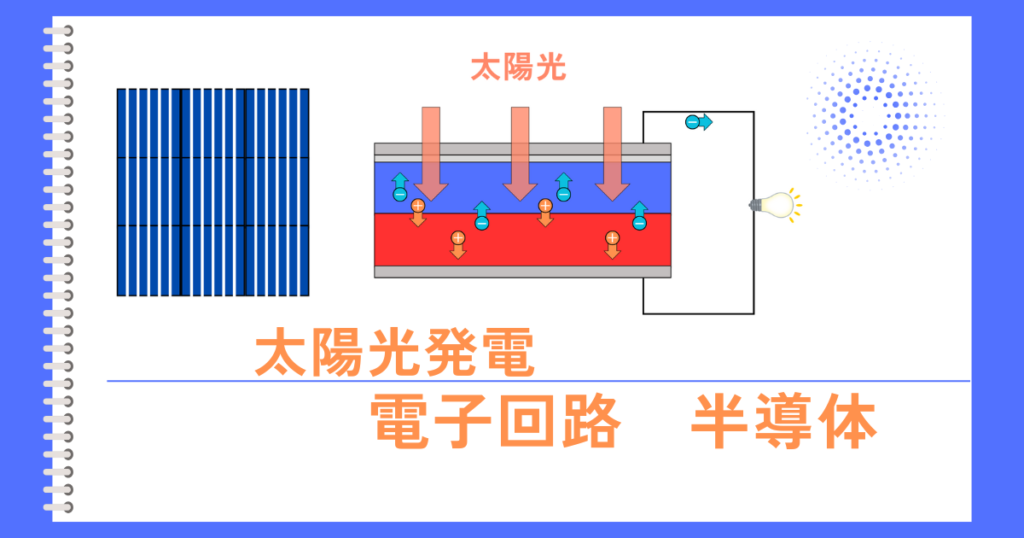

太陽光のエネルギーを電気エネルギーに直接変換するものとして、半導体を用いた太陽電池がある。

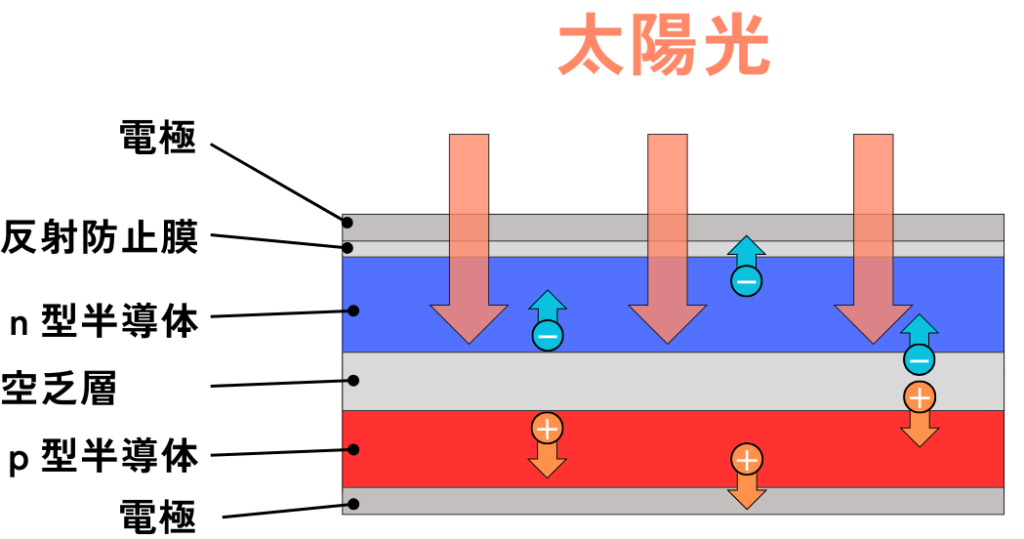

p形半導体とn形半導体によるpn接合を用いているため、構造としては ア と同じである。太陽電池に太陽光を照射すると、半導体の中で負の電気をもつ電子と正の電気をもつ イ が対になって生成され、

電子はn形半導体の側に、 イ はp形半導体の側に、それぞれ引き寄せられる。

その結果、p形半導体に付けられた電極がプラス極、n形半導体に付けられた電極がマイナス極となるように起電力が生じる。

両電極間に負荷抵抗を接続すると太陽電池から取り出された電力が負荷抵抗で消費される。

その結果、負荷抵抗を接続する前に比べて太陽電池の温度は ウ 。

上記の記述中の空白箇所(ア)、(イ)及び(ウ)に当てはまる組合せとして、正しいものを(1)~(5)のうちから一つ選べ。

| (ア) | (イ) | (ウ) | |

| (1) | ダイオード | 正孔 | 低くなる |

| (2) | ダイオード | 正孔 | 高くなる |

| (3) | トランジスタ | 陽イオン | 低くなる |

| (4) | トランジスタ | 正孔 | 高くなる |

| (5) | トランジスタ | 陽イオン | 高くなる |

答え

(1)

解説テキスト リンク

関連箇所直リンク

・セルの構造

回答解説

ア イ

太陽電池の構造は左図の通りです。

ダイオードも同じく、P型半導体とN型半導体を接合することで作られているのはダイオードと同じです。

原子と結びついていて動けなかった価電子が、太陽光のエネルギーを受け取ると、励起によって原子から離れて自由に動き回れる自由電子になります。

価電子(負電荷)があった場所には何もなくなるので、正に帯電します。これが正孔です。

ウ

負荷抵抗を接続することによって、太陽電池に蓄えられていた電気エネルギーが放出されるので、太陽電池の温度は低くなります。

出典元

一般財団法人電気技術者試験センター (https://www.shiken.or.jp/index.html)

令和1年度 第三種電気主任技術者試験 理論科目A問題問11

参考書

イラストがとても多く、視覚的に理解しやすいので、初学者に、お勧めなテキストです。

問題のページよりも、解説のページ数が圧倒的に多い、初学者に向けの問題集です。

問題集は、解説の質がその価値を決めます。解説には分かりやすいイラストが多く、始めて電気に触れる人でも取り組みやすいことでしょう。

本ブログの管理人は、電験3種過去問マスタを使って電験3種を取りました。

この問題集の解説は、要点が端的にまとまっていて分かりやすいのでお勧めです。

ある程度学んで基礎がある人に向いています。

コメント