ADCの概要

アナログデジタル変換器(Analog Digital Converter)は、ADCと呼ばれ、アナログ信号をデジタル信号に変換する変換器です。

ADCは、フラッシュ型、逐次比較型、パイプライン型、ΔΣ型、二重積分型等の様々な種類の方式があり、方式によって周波数帯域(変換速度)、分解能(変換精度)が異なります。

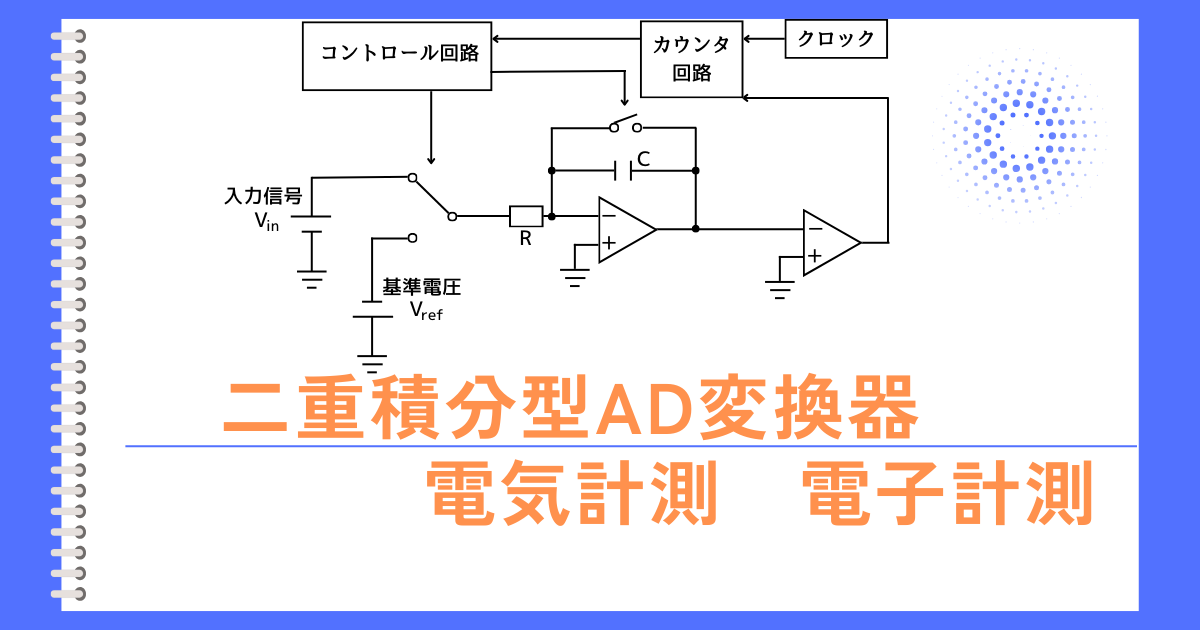

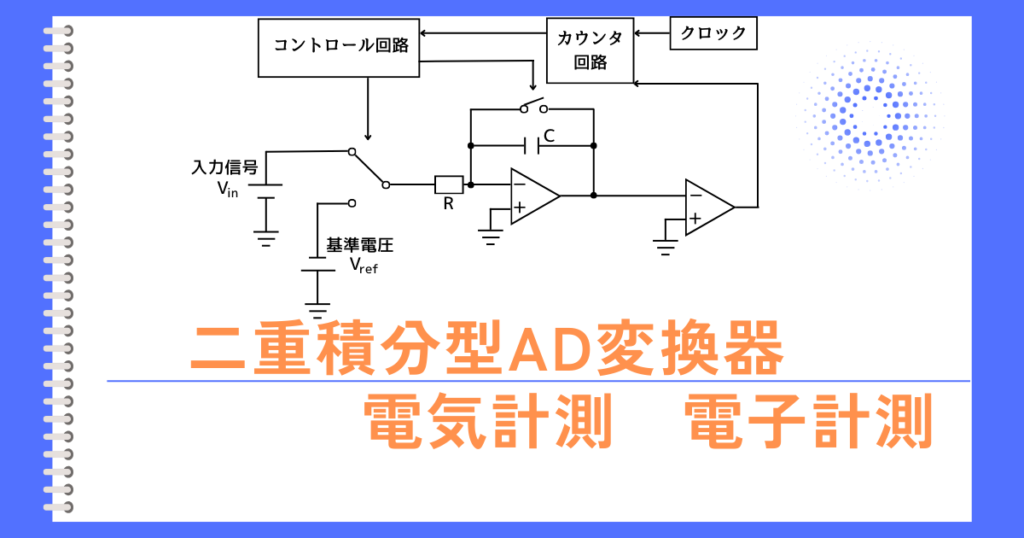

本頁では、二重積分型ADCについて解説します。

二重積分型ADC

測定原理

入力信号\(V_{in}\)を一定時間\(T_{in}\)秒間、積分器で積分し、積分器の出力電圧が\(V_{sig}\)となります。

次に、基準電圧\(V_{ref}\)を積分します。\(V_{sig}=0V\)となって比較器が反転するまでの時間を\(T_{ref}\)秒とします。

基準電圧\(V_{ref}\)と、測定した時間\(T_{in},T_{ref}\)から、測定対象の電圧\(V_{in}\)が

\(\displaystyle V_{in}=\frac{T_{ref}}{T_{in}}V_{ref}\)

と計算されます。

長所

周波数が低い信号の測定精度が高い。特に、直流電圧の精密な測定に向いている。

短所

測定できる信号の周波数は低く、数百Hz程度までしか測定できない。

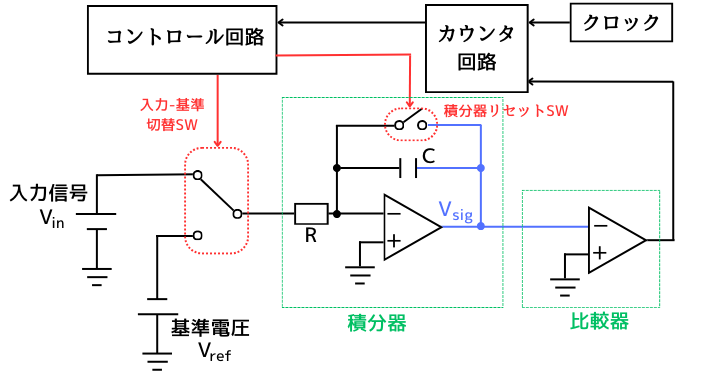

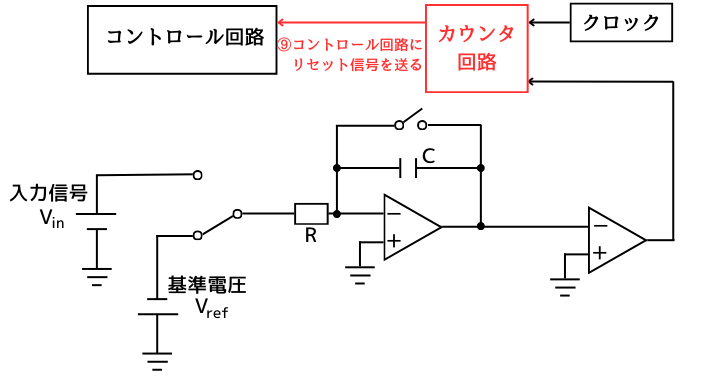

回路動作の流れ

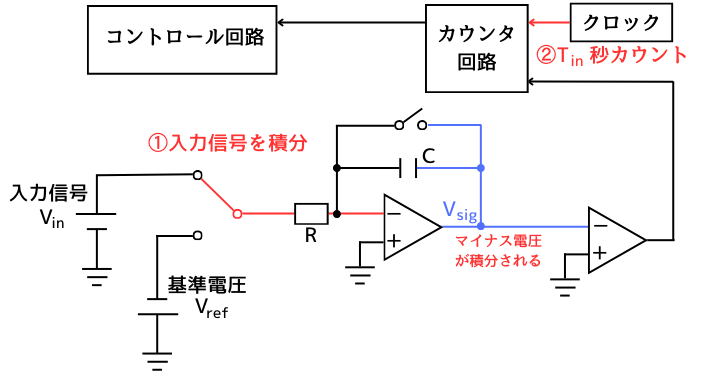

①測定したい入力信号\(V_{in}\)を積分器に入力する。

②\(T_{in}\)秒の時間経過をカウンタ回路で数える。

→

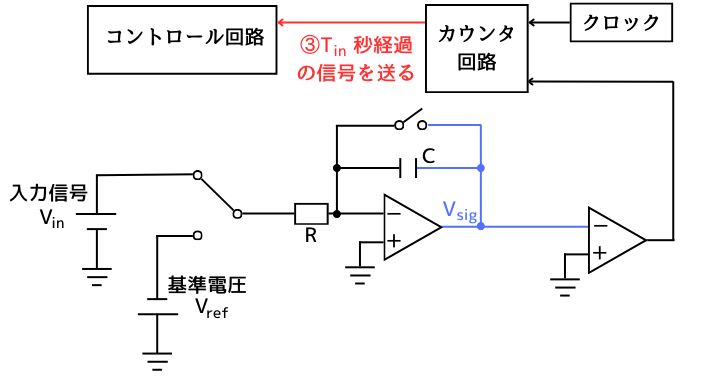

③\(T_{in}\)秒経過後、カウンタ回路からコントロール回路に、時間経過したことを知らせる信号を送る

↙

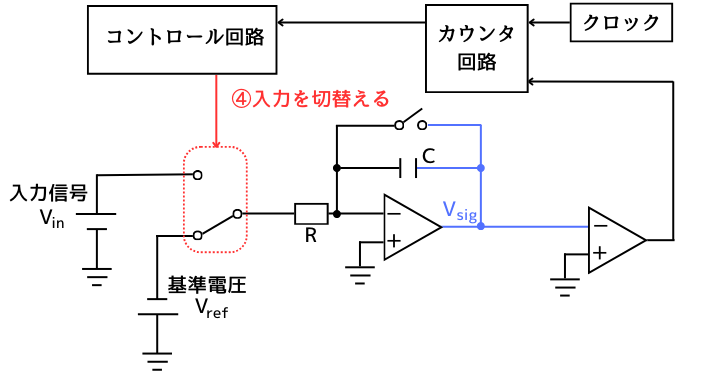

④コントロール回路が、入力スイッチを切替える

→

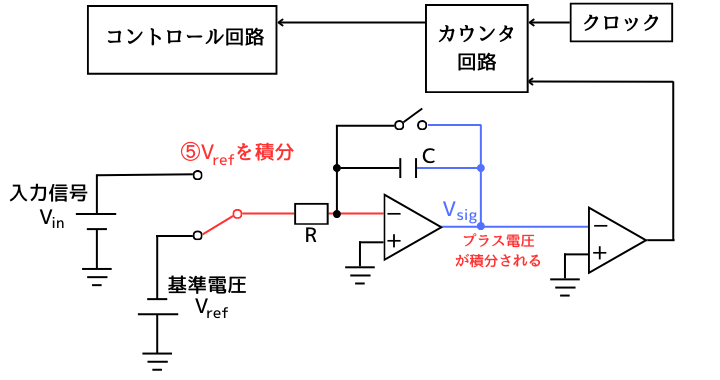

⑤逆電圧の基準電圧\(V_{ref}\)を積分器に入力して逆積分を開始する。

↙

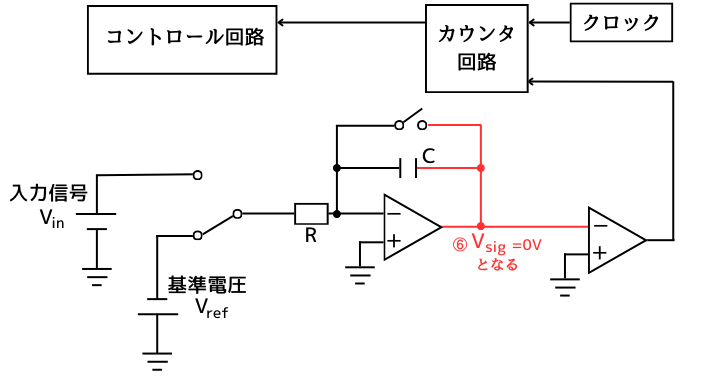

⑥積分器の出力電圧が\(V_{sig}=0\)となる。

→

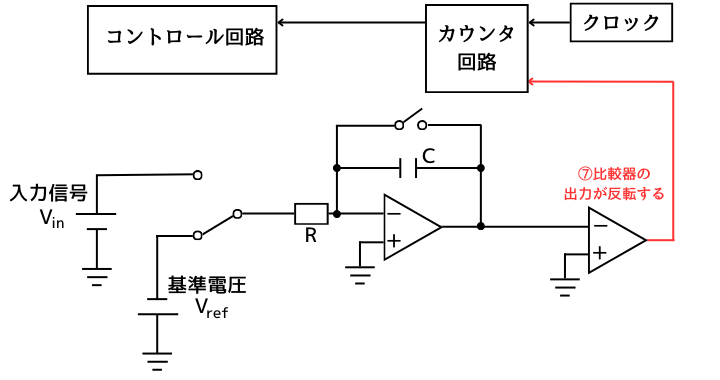

⑦\(V_{sig}≧0\)となることで、比較器の出力が反転する。

↙

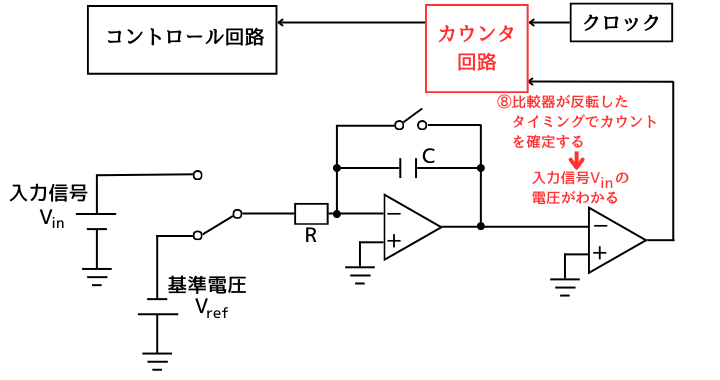

⑧カウンタ回路が、比較器からの反転出力を受け取ることで、測定が完了する。

入力信号の電圧が

\(\displaystyle V_{in}=\frac{T_{ref}}{T_{in}}V_{ref}\)

と、求まる。

→

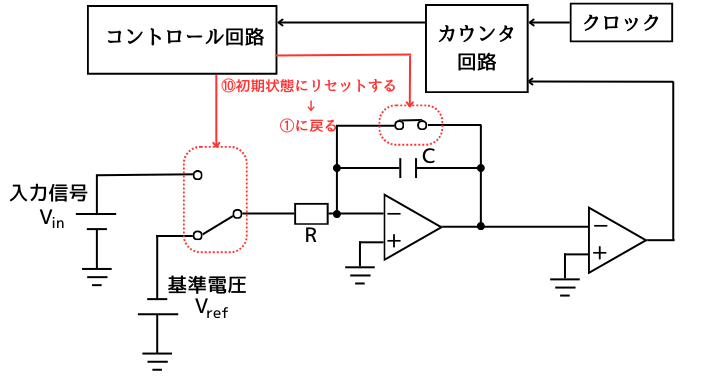

⑨測定完了のため、コントロール回路に回路状態を初期化する操作をするための信号を送る

↙

コントロール回路が、回路状態を初期化する。その後、①に戻る。

測定値の計算

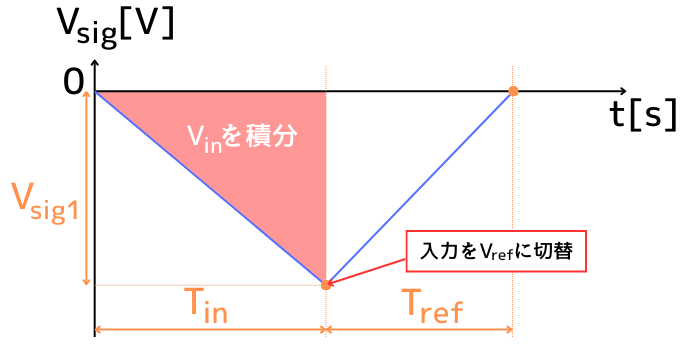

積分器の出力は、次のグラフのように変動します。

最初に、入力電圧\(V_{in}\)を積分したとき、入力電圧は+電圧であるため、反転して-電圧が積分されていきます。

積分器の出力電圧\(V_{sig}\)は、

\(\displaystyle V_{sig}=-\frac{V_{in}}{CR}t\)

です。

\(T_{in}\)秒積分した結果の積分器の電圧\(V_{sig1}\)は、次のように求まります。

\(\displaystyle V_{sig1}=-\frac{V_{in}}{CR}T_{in}\)

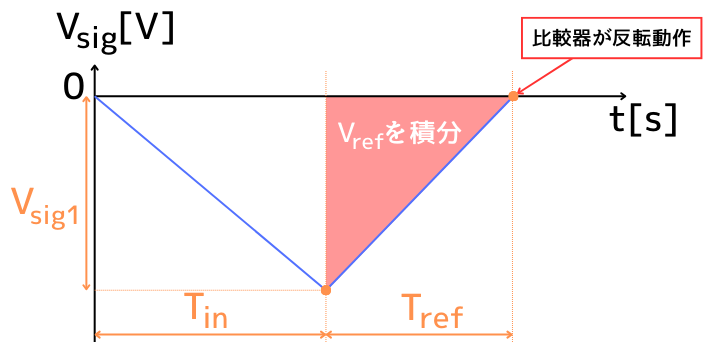

次に、基準電圧\(-V_{ref}\)を積分します。基準電圧は-電圧であるため、反転して+電圧が積分されていきます。

初期電圧は\(V_{sig1}\)なので、積分器の出力は次式となります。

\(\displaystyle V_{sig}=V_{sig1}+\frac{V_{ref}}{CR}t\)

\(T_{ref}\)秒積分したとき、\(V_{sig}=0\)となり、比較器が反転動作して測定が完了します。

この時の\(V_{sig}\)から\(V_{in}\)を求めることができます。

\(\displaystyle V_{sig}=V_{sig1}+\frac{V_{ref}}{CR}T_{ref}=0\)

➡ \(\displaystyle 0=-\frac{V_{in}}{CR}T_{in}+\frac{V_{ref}}{CR}T_{ref}\)

➡ \(\displaystyle \frac{V_{in}}{CR}T_{in}=\frac{V_{ref}}{CR}T_{ref}\)

➡ \(\displaystyle V_{in}=\frac{T_{ref}}{T_{in}}V_{ref}\)

関連記事(その他)

参考書

イラストがとても多く、視覚的に理解しやすいので、初学者に、お勧めなテキストです。

問題のページよりも、解説のページ数が圧倒的に多い、初学者に向けの問題集です。

問題集は、解説の質がその価値を決めます。解説には分かりやすいイラストが多く、始めて電気に触れる人でも取り組みやすいことでしょう。

本ブログの管理人は、電験3種過去問マスタを使って電験3種を取りました。

この問題集の解説は、要点が端的にまとまっていて分かりやすいのでお勧めです。

ある程度学んで基礎がある人に向いています。

コメント