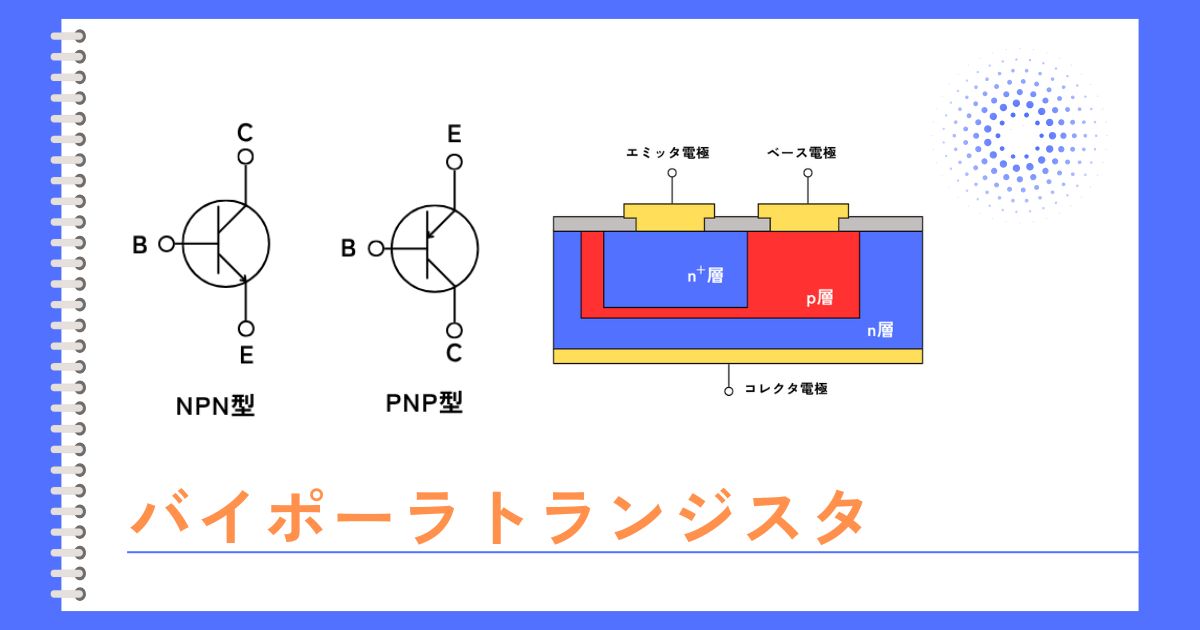

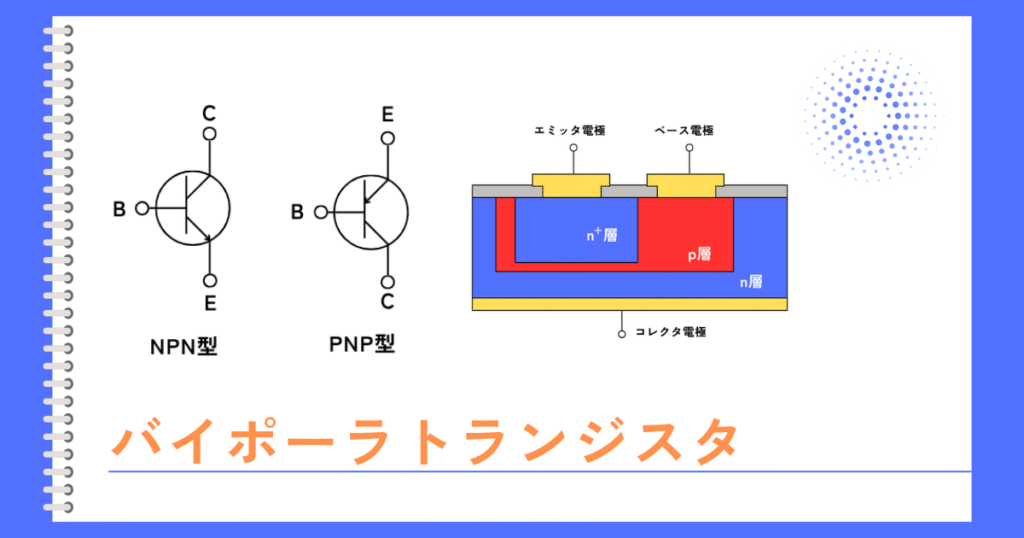

バイポーラトランジスタとは

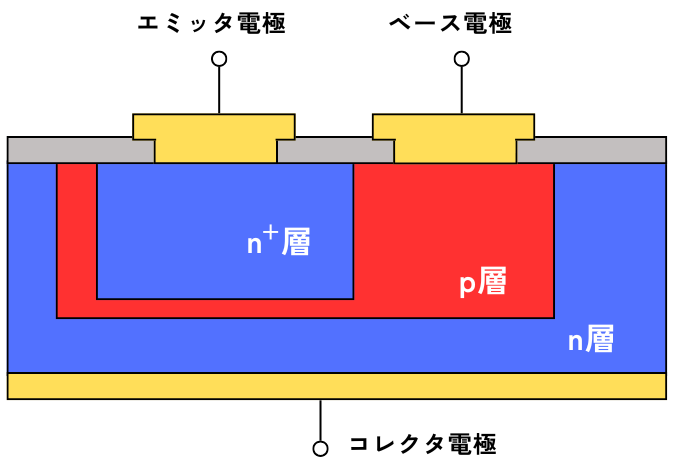

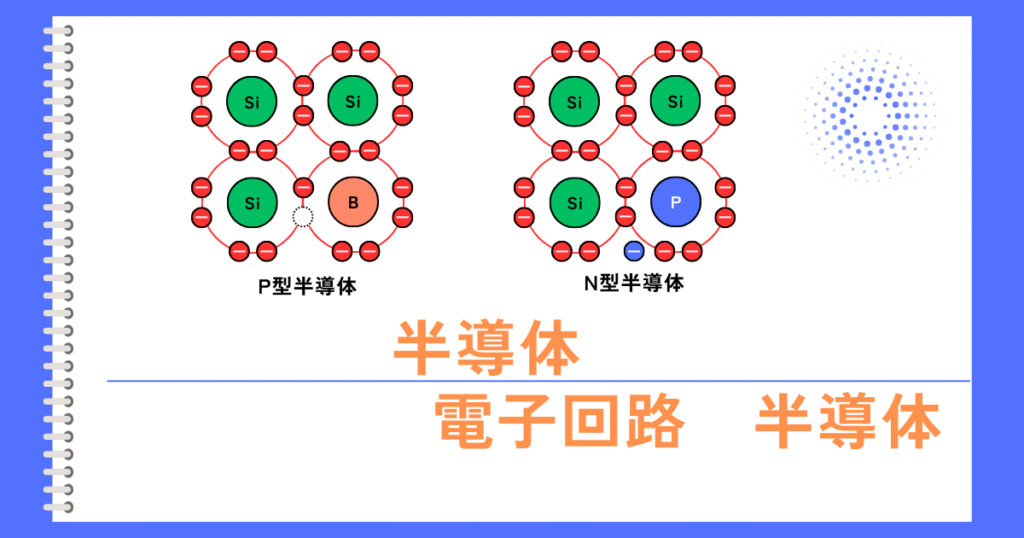

バイポーラトランジスタは、3個のN型・P型半導体を組み合わせたトランジスタです。

NPN型は、N型-P型-N型 という形でN型半導体でP型半導体を挟み込んで組み合わせた構造。

PNP型は、P型-N型-P型 という形でP型半導体でN型半導体を挟み込んで組み合わせた構造です。

NPN型の構造

バイポーラトランジスタは、「ベース」「エミッタ」「コレクタ」の3端子を持ち、ベースからエミッタに流れる電流(ベース電流)を増幅して、コレクタ-エミッタ間の電流を制御するのが主な機能です。

バイポーラトランジスタの特徴

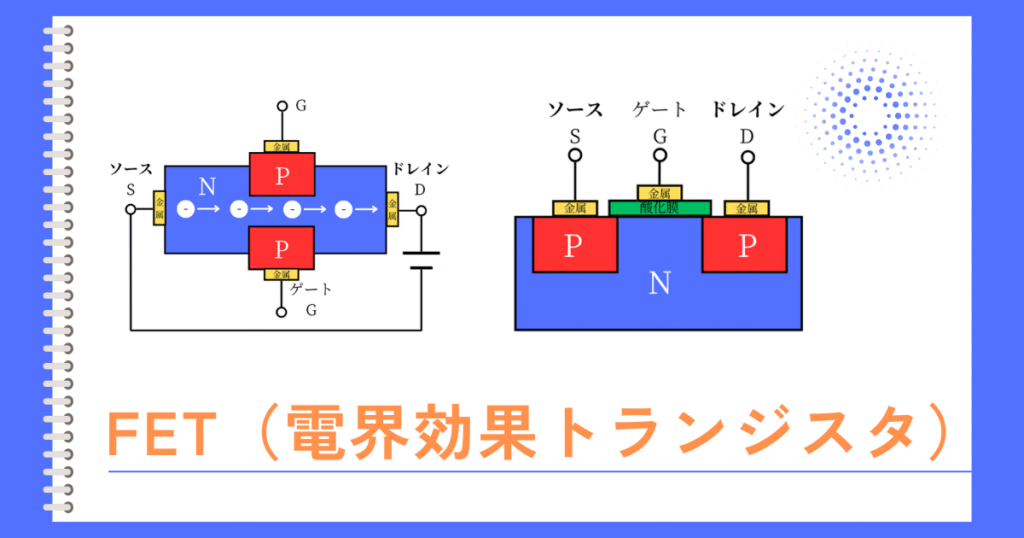

バイポーラトランジスタと似た使い方をされるMOSFETと比較します。

| バイポーラトランジスタ | MOSFET | |

|---|---|---|

| 制御方法 | 電流制御素子 (電流入力-電流出力) | 電圧制御素子 (電圧入力-電流出力) |

| 入力インピーダンス | 低い | 高い |

| 使用電力 | 多い | 少ない |

| スイッチング速度 | 遅い | 早い |

| 温度安定性 | 低い | 高い |

| 静電気 | 強い | 弱い |

| 高耐圧化 | 用意 | 激ムズ |

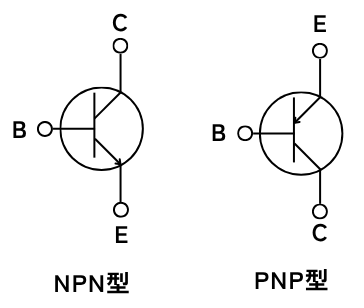

バイポーラトランジスタの記号

バイポーラトランジスタのシンボルは、NPN型と、PNP型では、矢印の向きが逆になります。

この矢印は、ベース電流が流れる方向を示しています。

NPN型

ベース\(B\)から、エミッタ\(E\)に向かってベース電流が流れるので、\(B ⇨ E\)の矢印です。

PNP型

エミッタ\(E\)から、ベース\(B\)に向かってベース電流が流れるので、\(E ⇨ B\)の矢印です。

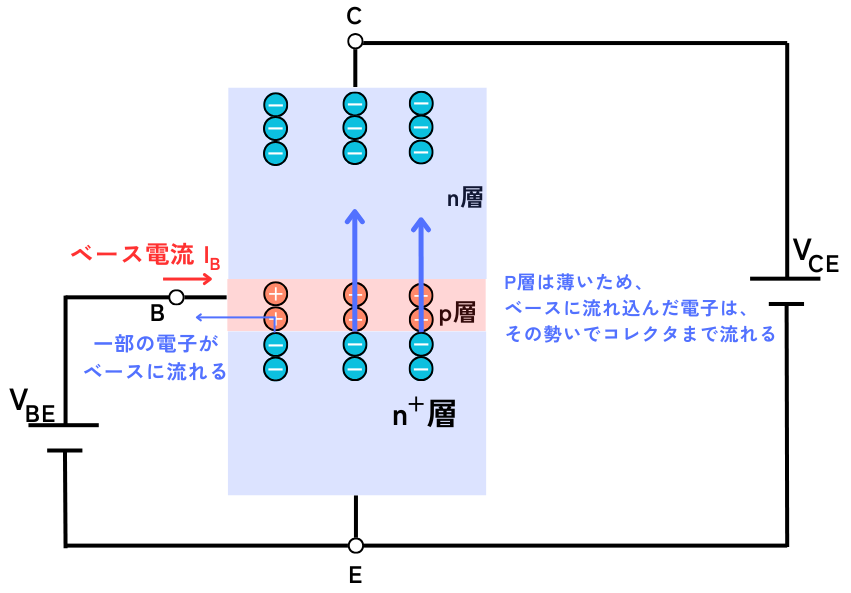

バイポーラトランジスタの動作

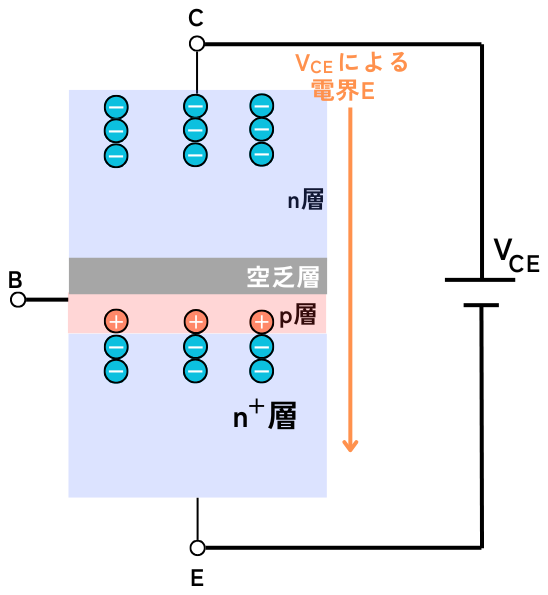

①ベース – エミッタ間に電源が接続されていないとき

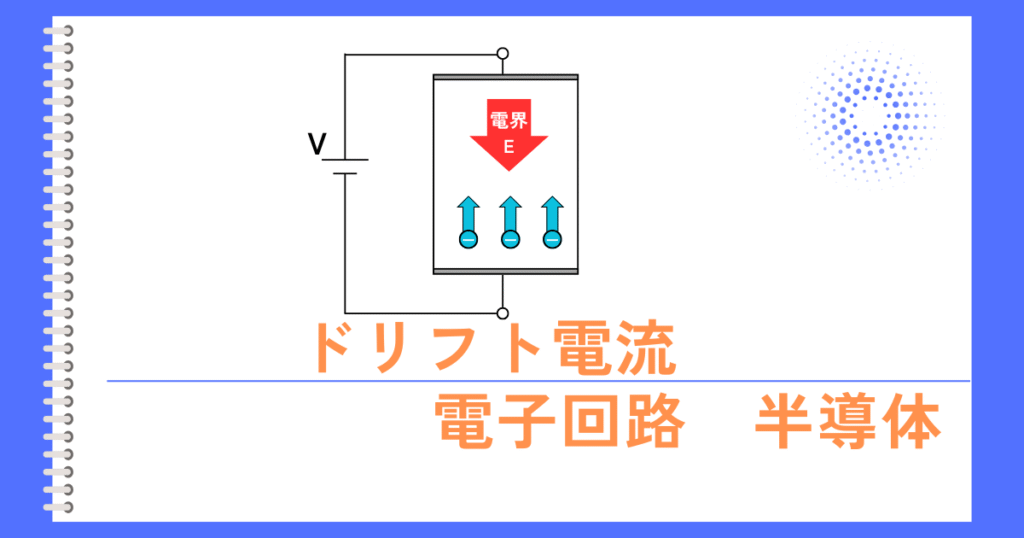

ベース端子に何も接続せず、コレクタ(C)-エミッタ(E)間に\(V_{CE}\)の電源を接続します。

この時、C → E の方向に電界が発生します。

クーロン力によってN型のキャリアである電子はC側に移動し、P型のキャリアである正孔はE側に移動します。

そのため、ベース – コレクタ間に空乏層が発生するので、電流は流れません。

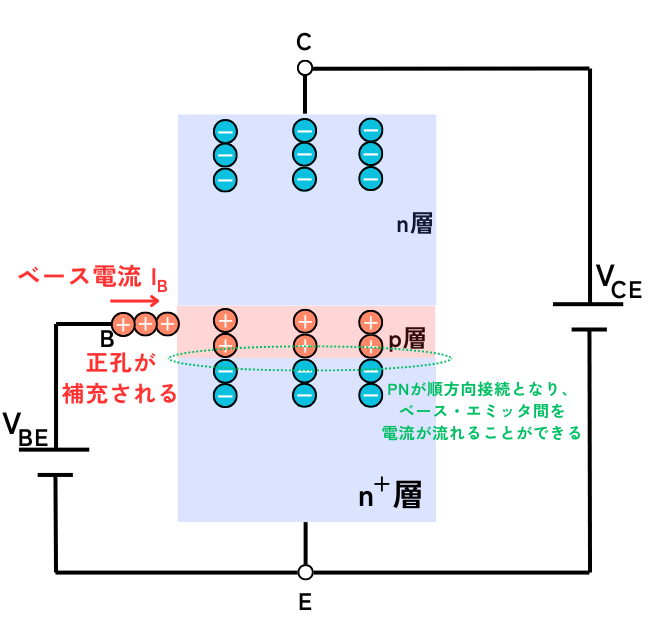

②ベース – エミッタ間に電源\(V_{BE}\)を接続したとき

電源\(V_{BE}\)から、ベース電流\(I_B\)がP型半導体に流れ込みます。

ベース電流が流れ込むことによって、P型に正孔が補充されます。

補充された正孔は、P型と\(N^+\)型の境目で電子とくっついて打ち消し合います。

P型半導体の層は薄い膜です。

ベースのP型半導体の正孔の濃度は、エミッタの\(N^+\)の電子濃度よりも薄いです。

そのため、ベース電流によってエミッタからベースに流れ込んだ電子のうち、正孔と結合しなかった電子が、コレクタまで達します。

これが、コレクタ電流\(I_C\)となります。

関連記事

参考書

イラストがとても多く、視覚的に理解しやすいので、初学者に、お勧めなテキストです。

問題のページよりも、解説のページ数が圧倒的に多い、初学者に向けの問題集です。

問題集は、解説の質がその価値を決めます。解説には分かりやすいイラストが多く、始めて電気に触れる人でも取り組みやすいことでしょう。

本ブログの管理人は、電験3種過去問マスタを使って電験3種を取りました。

この問題集の解説は、要点が端的にまとまっていて分かりやすいのでお勧めです。

ある程度学んで基礎がある人に向いています。

コメント