概要

ホール素子に関する論説問題です。

ホール素子がフレミング左手の法則の向きに、キャリアにローレンツ力が働くことを理解している必要があります。向きさえ分かれば選択肢が絞れるので、問題としては普通程度の難易度です。

最後の(エ)の内容を理解するには、電験三種でカバーすべき範囲を大きく超えているので、二種を目指す人以外は完答を目指す必要性は薄いです。

キーワード

ホール素子、ホール効果、フレミング左手の法則、ローレンツ力

問題

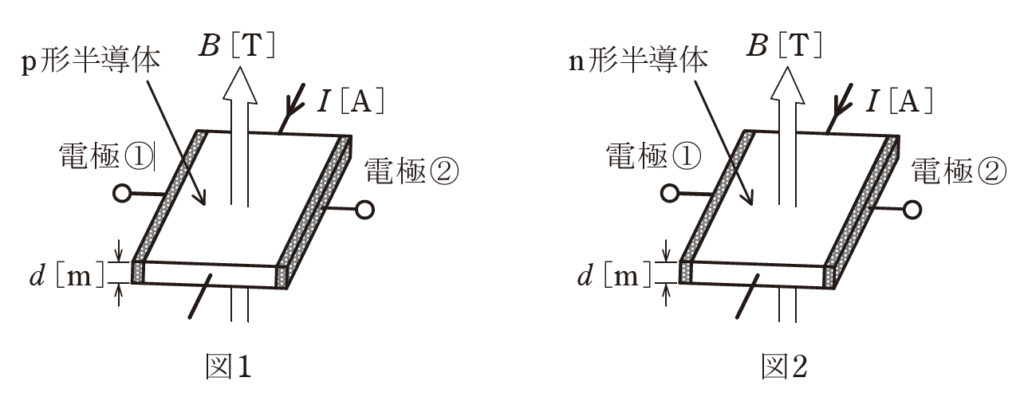

次の文章は、図1及び図2に示す原理図を用いてホール素子の動作原理について述べたものである。

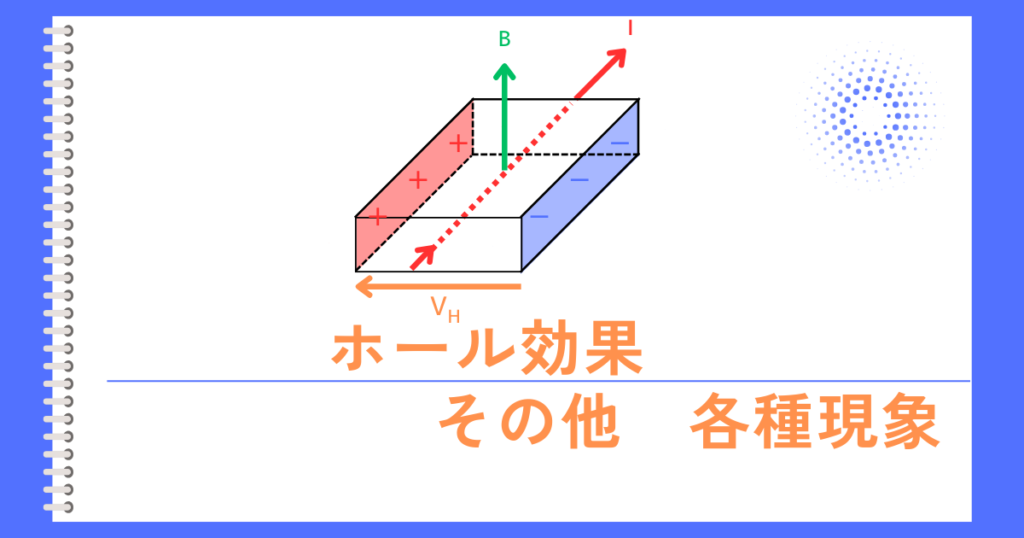

図1に示すように、p形半導体に直流電流\(I[A]\)を流し、半導体の表面に対して垂直に下から上向きに磁束密度\(B[T]\)の平等磁界を半導体にかけると、半導体内の正孔は進路を曲げられ、電極①には \(\fbox{ (ア) }\)電荷、電極②には \(\fbox{ (イ) }\)電荷が分布し、半導体の内部に電界が生じる。

また、図2のn形半導体の場合は、電界の方向はp形半導体の方向と \(\fbox{ (ウ) }\)である。

この電界により、電極①-②間にホール電圧\(V_H=R_H×\fbox{ (エ) }[V]\)が発生する。

ただし、\(d[m]\)は半導体の厚さを示し、\(R_H\)は比例定数\([m^3/C]\)である。

上記の記述中の空白箇所(ア)~(エ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。

| (ア) | (イ) | (ウ) | (エ) | |

|---|---|---|---|---|

| (1) | 負 | 正 | 同じ | \(\displaystyle \frac{B}{Id}\) |

| (2) | 負 | 正 | 同じ | \(\displaystyle \frac{Id}{B}\) |

| (3) | 正 | 負 | 同じ | \(\displaystyle \frac{d}{BI}\) |

| (4) | 負 | 正 | 反対 | \(\displaystyle \frac{BI}{d}\) |

| (5) | 正 | 負 | 反対 | \(\displaystyle \frac{BI}{d}\) |

答え

(4)

解説テキスト リンク

回答解説

ホール素子の動作原理

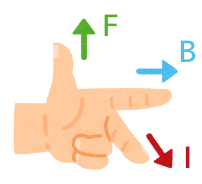

フレミング左手の法則は

・親指:電磁力(F[N]\)

・人差し指:磁界\(B[T]\)

・中指:電流\(I[A]\)

の向きを表します。

ホール素子はホール効果を動作原理とした素子です。

電流を形成するキャリア(正孔・電子)は、ローレンツ力を受けて移動します。移動する向きはフレミング左手の法則の親指の向きです。

それにより、物質の端にキャリアが集まることで、起電力が発生する現象がホール効果です。

電極①には \(\fbox{ (ア) }\)電荷、電極②には \(\fbox{ (イ) }\)電荷が分布し、半導体の内部に電界が生じる。

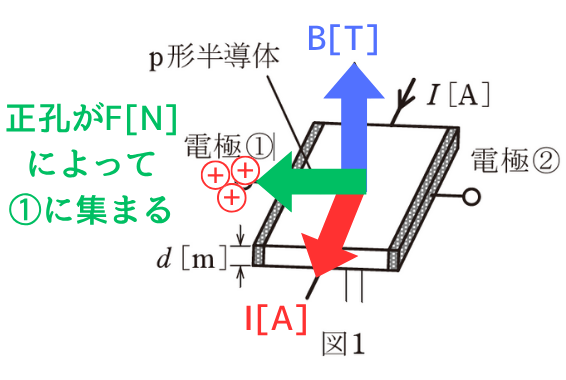

p型半導体のキャリアは正孔(正電荷)です。

フレミング左手の法則の親指の向きにローレンツ力が働き、正孔が電極①に集まります。

その結果、電極①に正電荷が分布します。

対極である電極②には負電荷が分布します。

したがって、\(\fbox{(ア)}\)は正電荷

\(\fbox{(イ)}\)は負電荷です。

図2のn形半導体の場合は、電界の方向はp形半導体の方向と \(\fbox{ (ウ) }\)である。

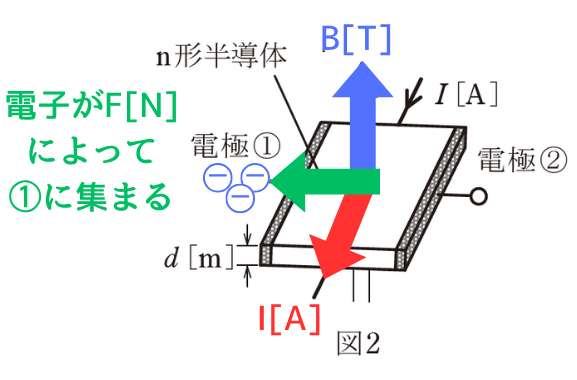

n型半導体のキャリアは電子(負電荷)です。

フレミング左手の法則の親指の向きにローレンツ力が働き、電子が電極①に集まります。

その結果、電極①に負電荷が分布します。

対極である電極②には正電荷が分布します。

p型は①(正) ⇨ ②(負)の向きに電界が発生します。

n型は①(負) ⇦ ②(正)の向きに電界が発生します。

したがって、\(\fbox{(ウ)}\)は反対です。

この電界により、電極①-②間にホール電圧\(V_H=R_H×\fbox{ (エ) }[V]\)が発生する。

電位が発生する原理の解析から、\(V_H=R_H×\fbox{(エ)}[V]\)は\(\displaystyle V_H=R_H\frac{IB}{d}\)です。

以上より、(4)が答えです。

電位が発生する原理の解析

磁界を加えられていないとき

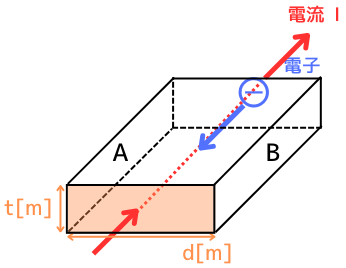

左図のような直方体で、電子がキャリアのN型半導体について考えていきます。

磁界が加えられていないとき、電流\(I[A]\)が流れていても、A面・B面にはキャリアの偏りがないため、電位は発生しません。

流れている電流\(I[A]\)は、電子の電気素量\(e[C]\)、電子の密度\(n\)[個/\(m^3\)]、電子の速度\(v[m/s]\)、物質の厚さ\(t[m]\)、幅\(d[m]\)としたとき、次のように表されます。

\(I=envtd\) …(1)

変形すると、

\(\displaystyle v=\frac{I}{entd}\) …(2)

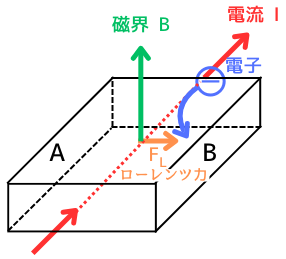

磁束密度\(B[T]\)の磁界を加える

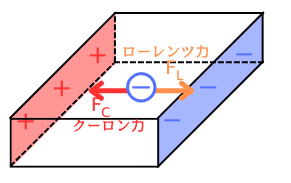

磁束密度\(B[T]\)の磁界を加えると、フレミング左手の法則に従って、電子にローレンツ力\(F_L[N]\)が働いてB面に引き寄せます。

\(F_L=evB\) …(3)

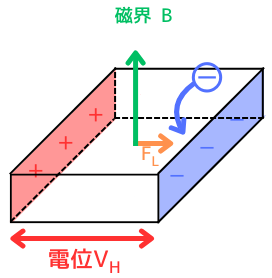

電位\(V_H[V]\)が発生する

キャリアの密度が偏ることによって、A面・B面間に電位\(V_H\)が発生します。

電界強度\(E[V/m]\)の電界が発生する

発生した電位は、A面・B面間に電界強度\(E[V/m]\)の一様な電界を発生させます。

一様な電界における電位\(V_H\)と電界\(E\)の関係は、物質の幅\(d\)を使うと、コンデンサと同じ関係式となります。

\(V_H=Ed\) …(4)

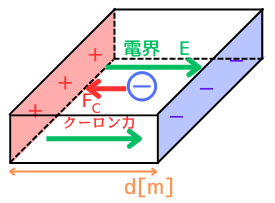

電界\(E\)によって、クーロン力\(F_C[N]\)が働いてA面に引き寄せます。電子の電荷の大きさは電気素量\(e[C]\)なので、

\(F_C=eE\) …(5)

ローレンツ力\(F_L[N]\)とクーロン力\(F_C[N]\)が均衡する

B面に引き寄せるローレンツ力\(F_L\)と、A面に引き寄せるクーロン力\(F_C\)が均衡します。

(3)式=(5)式となるので、

\(evB=eE\)

⇔\(vB=E\) …(6)

(6)式を(4)式に代入すると、電位\(V\)が求まります。

\(V_H=Ed=vBd\) …(7)

(7)式に(2)式を代入して電子の速度\(v\)を消すと、

\(\displaystyle V_H=vBd=\frac{I}{entd} Bd=\frac{IB}{ent}\) …(8)

ここで、

\(\displaystyle R_H=\frac{1}{en}\) …(9)

と置いて(8)式に代入すると、

\(\displaystyle V_H=R_H\frac{IB}{t}\)

以上より、ホール効果で得られる電位\(V_H\)が求まりました。

問題文では、ホール素子の高さを\(d[m]\)としているので、

\(\displaystyle V_H=R_H\frac{IB}{d}\)となります。

出典元

一般財団法人電気技術者試験センター (https://www.shiken.or.jp/index.html)

令和5年度上期 第三種電気主任技術者試験 理論科目A問題問11

参考書

イラストがとても多く、視覚的に理解しやすいので、初学者に、お勧めなテキストです。

問題のページよりも、解説のページ数が圧倒的に多い、初学者に向けの問題集です。

問題集は、解説の質がその価値を決めます。解説には分かりやすいイラストが多く、始めて電気に触れる人でも取り組みやすいことでしょう。

本ブログの管理人は、電験3種過去問マスタを使って電験3種を取りました。

この問題集の解説は、要点が端的にまとまっていて分かりやすいのでお勧めです。

ある程度学んで基礎がある人に向いています。

コメント