概要

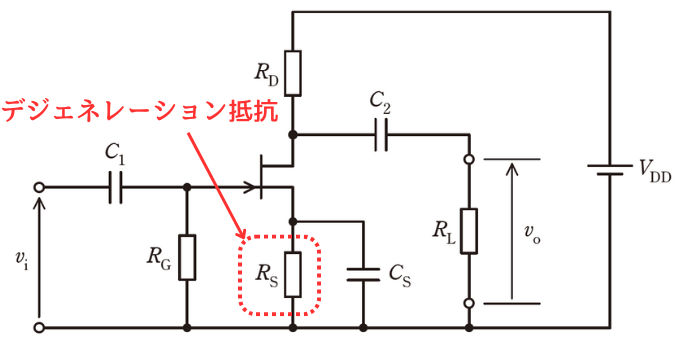

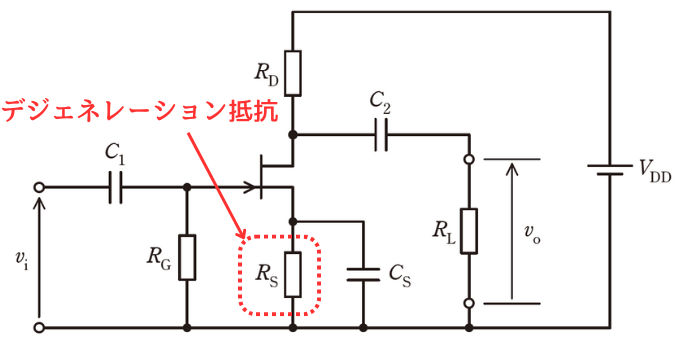

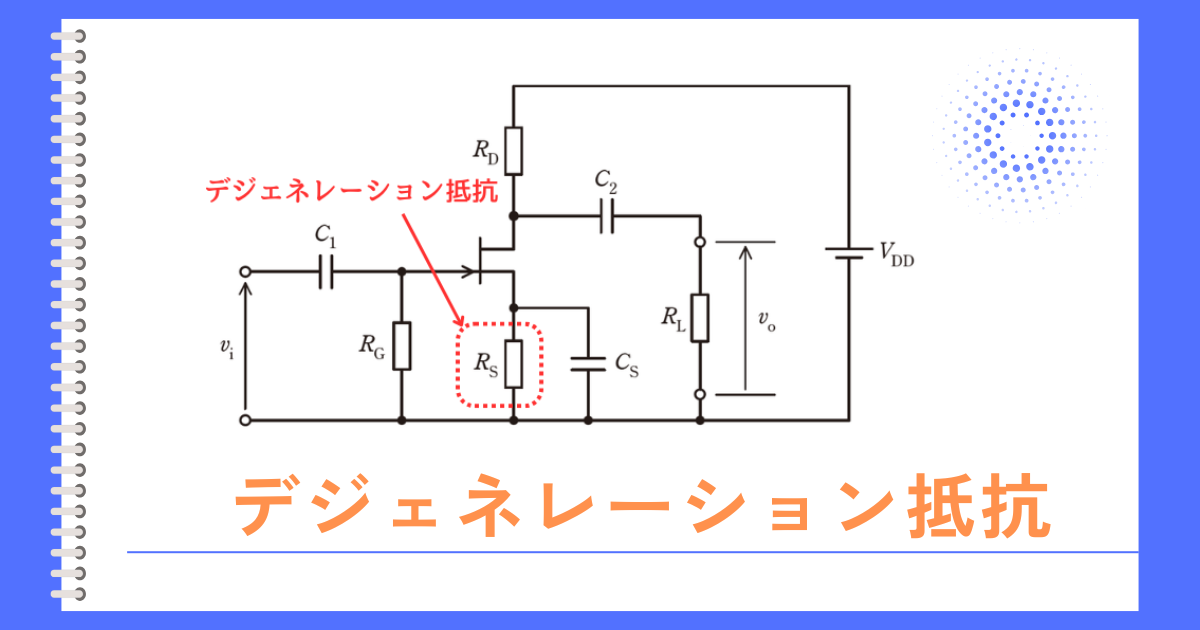

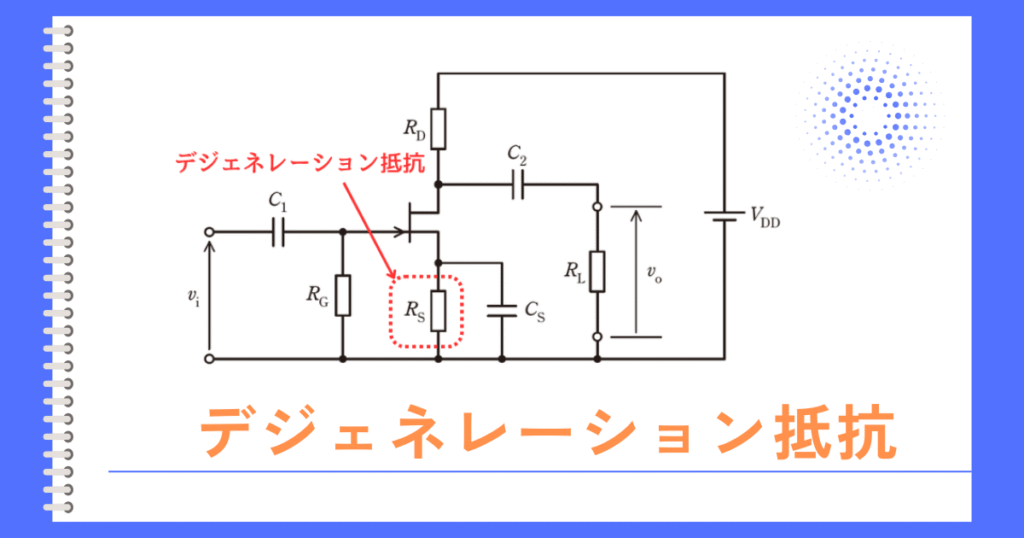

バイポーラトランジスタのエミッタ接地増幅回路におけるエミッタ抵抗や、MOSFETのソース接地増幅回路におけるソース抵抗がデジェネレーション抵抗です。

本ページではMOSFETを例に記述していきますが、バイポーラトランジスタでも同様に読み替えることができます。

バイポーラトランジスタやMOSFETは、入力の変化量に対して、出力の変化量は比例しません。これを非線形性と呼びます。信号増幅回路における非線形性は出力波形が歪む原因であるため、望ましい特性ではありません。

非線形性の対策として、ソース端子にソース抵抗\(R_S\)を接続することで、その歪みを小さくすることができます。

しかし、その副作用として、トランスコンダクタンスが低下する(=電圧増幅率が低下する)ため、デジェネレーション(退化)抵抗と呼ばれます。

デジェネレーション抵抗のメリット・デメリットは次の通りです。

メリット

非線形性の改善

バイアス安定度の増加

デメリット

利得(ゲイン)が減少する

ノイズが発生する

直流損失が増える

ソース抵抗(デジェネレーション抵抗)

非線形性の改善機能(メリット)

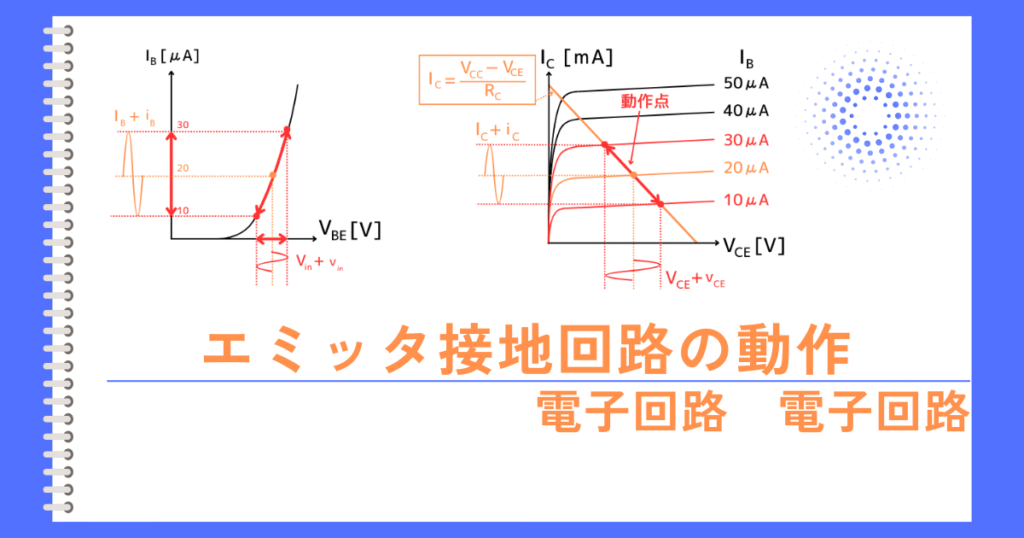

FETの非線形動作の概要

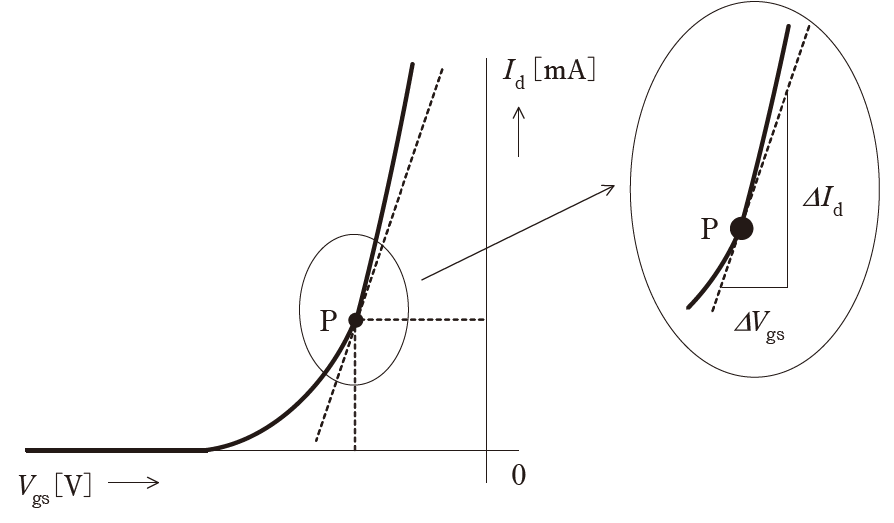

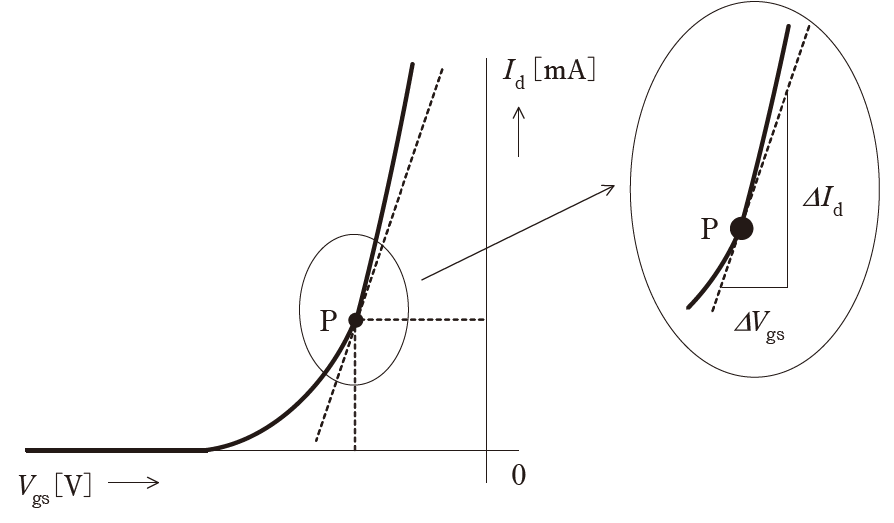

FET単体のトランスコンダクタンス\(g_m\)は、

\(\displaystyle g_m=\frac{i_d}{v_{gs}}\)

左図の\(V_{gs}-I_d\)特性のグラフの傾きがトランスコンダクタンスです。

左図からわかる通り、\(v_{gs}\)の値が変化していくと、ドレイン電流\(i_d\)の変化量も大きく変わります。

これがFETの非線形性の原因です。

左図のソース接地増幅回路の出力電圧\(v_o\)は、

\(v_o=(R_D//R_L)・i_d\)

となります。

このことから、\(v_o\)は\(i_d\)に比例します。

つまり、ドレイン電流\(i_d\)が非線形に変動すれば、出力電圧\(v_o\)も非線形に変動します。

そのため、出力電圧は歪んでしまいます。

非線形の改善原理

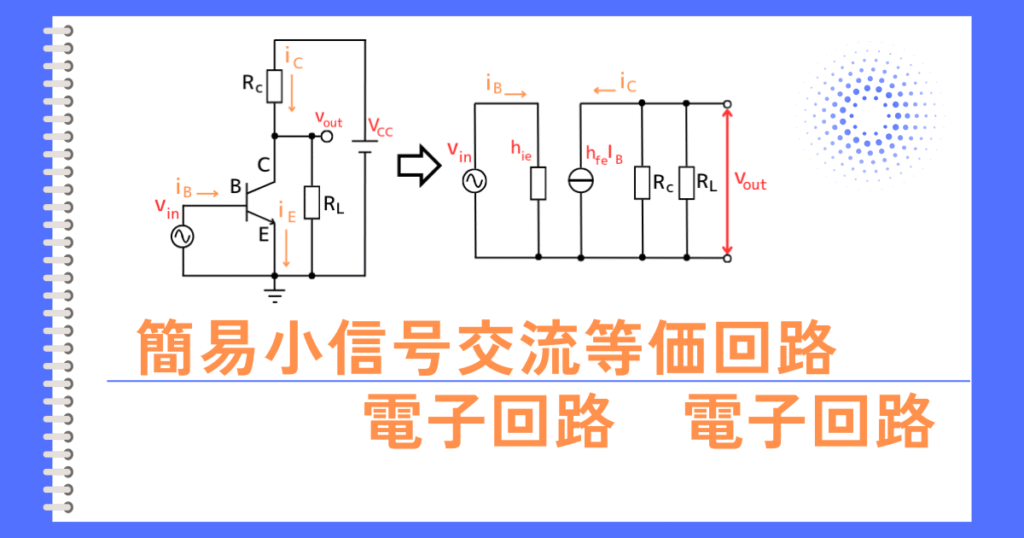

回路全体のトランスコンダクタンスを\(G_m\)としたときのデジェネレーション抵抗による線形性の改善について計算します。

計算のパラメータは次の通りです。

・回路のトランスコンダクタンスを:\(G_m\)

・FETのトランスコンダクタンスを:\(g_m\)

・入力信号(ゲート電圧):\(v_{in}\)

・ゲートソース間電圧:\(v_{gs}\)

・ドレイン電流出力:\(i_d\)

FETへの電圧入力と電流出力の関係式は、次式で表されます。

\(i_d=g_mv_{gs}\) …①

回路全体のトランスコンダクタンス\(G_m\)は、入力信号\(v_{in}\)に対する出力電流\(i_d\)なので次式となります。この式に①式を代入します。

\(\displaystyle G_m=\frac{di_d}{dv_{in}}=g_m\frac{dv_{gs}}{dv_{in}}\) …②

ゲート電圧\(v_g=v_{in}\)

ソース電圧\(v_s=i_dR_S\)

なので、ゲートソース間電圧\(v_{gs}\)は、

\(v_{gs}=v_g-v_s=v_{in}-i_dR_S\) …③

②式に③式を代入します。

\(\displaystyle \begin{eqnarray}

G_m&=&g_m\frac{d(v_{in}-i_dR_S)}{dv_{in}}\\

&=&g_m \left( \frac{dv_{in}}{dv_{in}}-\frac{di_d}{dv_{in}}R_S\right) \\

&=&g_m \left( 1-R_S \frac{di_d}{dv_{in}}\right) \\

&=&g_m \left( 1-R_SG_m\right) \\

\end{eqnarray}\)

\(G_m\)が両辺にあるので、\(G_m\)について整理すると、

\(\displaystyle G_m=\frac{g_m}{1+g_mR_S}\) …④

\(g_mR_S>>1\)とすると、④式の分母の1は無視できるので、次のように近似できます。

\(\displaystyle G_m=\frac{1}{R_S}\) …⑤

以上より、回路のトランスコンダクタンスは、\(R_S\)の大きさに反比例するものとなりました。

その他のパラメータによる変動が無いため、\(G_m\)は非線形性が改善されて線形なものとなりました。

デジェネレーションの利得の減少

利得の減少の計算

デジェネレーションの利得の減少について計算します。

ソース接地増幅回路の電圧増幅率\(A_v\)は\(A_v=-G_mR_D\)で表されます。

線形性の改善の項目で計算した式から、回路のコンダクタンスは

\(\displaystyle G_m=\frac{1}{R_S}\)

電圧増幅率の式に回路のコンダクタンスを代入すると、

\(\displaystyle A_v=-G_mR_D=-\frac{R_D}{R_S}\)

\(g_mR_S>>1\)とするためには、\(R_S\)はそれなりの大きさの抵抗を使用する必要がありますので、電圧増幅率\(A_v\)は減少します。

バイアス安定度の増加の原理

デジェネレーション抵抗によるバイアス安定度の増加するまでの動作について説明します。

①温度変化等の影響で、トランスコンダクタンス\(g_m\)が増加する。

②\(g_m\)が増加すると、ドレイン電流\(I_d=g_mV_{gs}\)が増加する。

③\(I_d\)が増加すると、ソース抵抗\(R_s\)の端子電圧\(V_s=R_sI_d\)が増加する。

④\(V_s\)が増加すると、\(V_{gs}=V_g-V_s\)なので、\(V_{gs}\)が減少する。

⑤\(V_{gs}\)が減少すると、ドレイン電流\(I_d=g_mV_{gs}\)が減少する。

トランスコンダクタンス\(g_m\)が減少した場合は①~⑤の動作の逆が起こります。

以上のことから、ドレイン電流\(I_d\)がデジェネレーション抵抗によって調整されることがわかりました。

このように、フィードバック動作を繰り返しながら動くため、デジェネレーション抵抗は、ずれたバイアス点を調整する機能があります。

関連記事

参考書

イラストがとても多く、視覚的に理解しやすいので、初学者に、お勧めなテキストです。

問題のページよりも、解説のページ数が圧倒的に多い、初学者に向けの問題集です。

問題集は、解説の質がその価値を決めます。解説には分かりやすいイラストが多く、始めて電気に触れる人でも取り組みやすいことでしょう。

本ブログの管理人は、電験3種過去問マスタを使って電験3種を取りました。

この問題集の解説は、要点が端的にまとまっていて分かりやすいのでお勧めです。

ある程度学んで基礎がある人に向いています。

コメント