概要

磁力線の性質に関する論説問題です。

電気力線も、磁力線も同じような性質を持つので、一緒に学んでしまうと良いでしょう。

キーワード

磁力線

問題

磁力線は、磁極の働きを理解するのに考えた仮想的な線である。

この磁力線に関する記述として、誤っているものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。

(1)磁力線は、磁石のN極から出てS極に入る。

(2)磁極周囲の物質の透磁率を\(μ[H/m]\)とすると、\(m[Wb]\)の磁極から\(\frac{m}{μ}\)本の磁力線が出入りする。

(3)磁力線の接線の向きは、その点の磁界の向きを表す。

(4)磁力線の密度は、その点の磁束密度を表す。

(5)磁力線同士は、互いに反発し合い、交わらない。

答え

(4)

要点整理

磁力線の性質

磁力線の性質

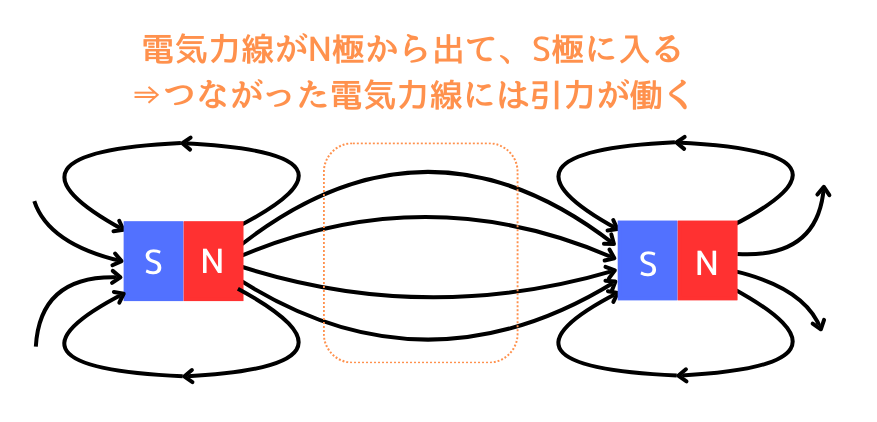

・N極から出て、S極に入る

・磁荷の無い所からは発生も消失もしない

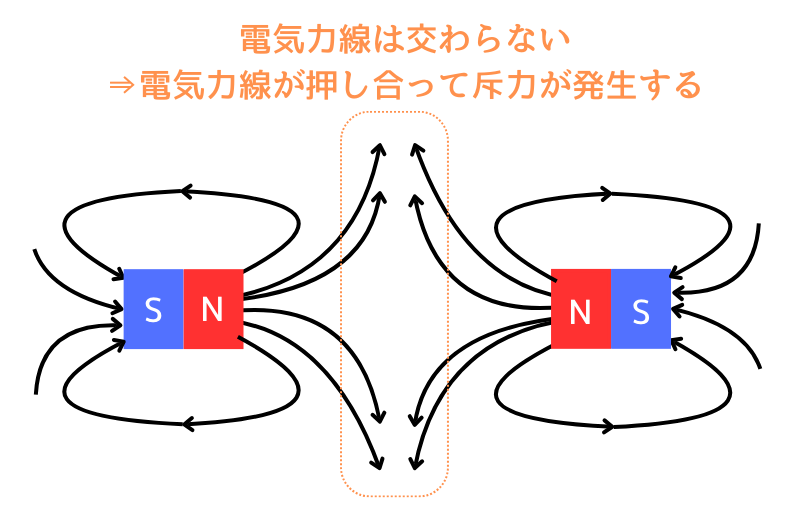

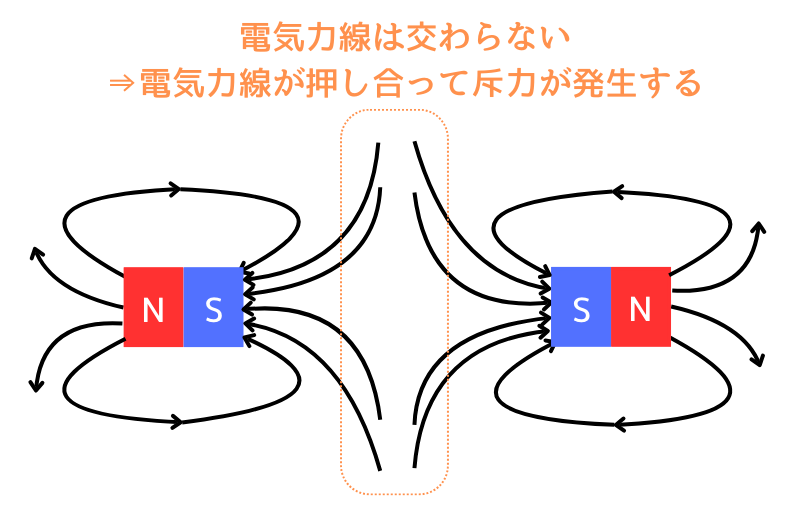

・磁力線は交わらない

・磁力線は枝分かれしない

・磁力線は途切れない

・N極同士もしくはS極同士を近づけた場合、反発しあう。

・磁力線の向きと磁界の向きは同じ。

・磁力線の密度は磁界の強さに比例する。

磁力線の性質は、電気力線の性質と同じ性質を持ちます。

電荷qと磁荷mの対応

電荷\(q_1[C]\)に対応する磁荷\(m_1[Wb]\)の対応表は下記の通りとなります。

| 電荷量\(q_1[C]\) | 磁荷量\(m_1[Wb]\) |

| 正電荷・負電荷 | N極・S極 |

| 誘電率\(ε[F/m]\) | 透磁率\(μ[H/m]\) |

| 電気力線の本数 \(\displaystyle N=\frac{q_1}{ε}\) | 磁力線の本数 \(\displaystyle N=\frac{m_1}{μ}\) |

| 電界強度\(E[V/m]\) 電界強度\(E[V/m]\)は、電気力線の密度です。 \(\displaystyle E=\frac{N}{S}=\frac{q_1}{4πεr^2}\) | 磁界強度\(H[A/m]\) 磁界強度\(H[A/m]\)は、磁力線の密度です。 \(\displaystyle H=\frac{N}{S}=\frac{m_1}{4πμr^2}\) |

| クーロン力\(F[N]\) \(\displaystyle F=q_2E=\frac{q_1q_2}{4πεr^2}\) | クーロン力\(F[N]\) \(\displaystyle F=m_2H=\frac{m_1m_2}{4πμr^2}\) |

| 電束密度\(D[C/m^2]\) \(D=εE\) | 磁束密度\(B[Wb/m^2]\)(\(B[T]\)) \(B=μH\) |

回答解説

(1)磁力線は、磁石のN極から出てS極に入る。

⇒磁力線の性質から、磁力線はN極から出てS極に入るため正しいです。

(2)磁極周囲の物質の透磁率を\(μ[H/m]\)とすると、\(m[Wb]\)の磁極から

\(\frac{m}{μ}\)本の磁力線が出入りする。

⇒\(m[Wb]\)の磁極(磁荷)から出入りする磁力線の本数は、\(\frac{m}{μ}\)本

であるため正しいです。

(3)磁力線の接線の向きは、その点の磁界の向きを表す。

⇒磁力線の接線の向きは、その点の磁界の向きを表しますので正しいです。

(4)磁力線の密度は、その点の磁束密度を表す。

⇒磁力線の密度は、磁界強度\(H[A/m]\)ですので間違いです。

磁束密度\(B[Wb/m^2]\)は、磁極から出入りする磁束\(m[Wb]\)の密度です。

(5)磁力線同士は、互いに反発し合い、交わらない。

⇒磁力線の性質から、磁力線同士は、互いに反発し合い、交わりませんので正しいです。

以上より、答えは (4) です。

出典元

令和2年度第三種電気主任技術者試験 理論科目A問題問4

参考書

イラストがとても多く、視覚的に理解しやすいので、初学者に、お勧めなテキストです。

問題のページよりも、解説のページ数が圧倒的に多い、初学者に向けの問題集です。

問題集は、解説の質がその価値を決めます。解説には分かりやすいイラストが多く、始めて電気に触れる人でも取り組みやすいことでしょう。

本ブログの管理人は、電験3種過去問マスタを使って電験3種を取りました。

この問題集の解説は、要点が端的にまとまっていて分かりやすいのでお勧めです。

ある程度学んで基礎がある人に向いています。

コメント