概要

可変容量ダイオードの知識を問う問題です。

しかし、可変容量ダイオードについて知らなくても、動作原理を読み取ることが出来れば容易に回答できると思われます。

キーワード

可変容量ダイオード、バリキャップ、バラクタ、空乏層、静電容量

問題

次の文章は、可変容量ダイオード(バリキャップやバラクタダイオードともいう)に関する記述である。

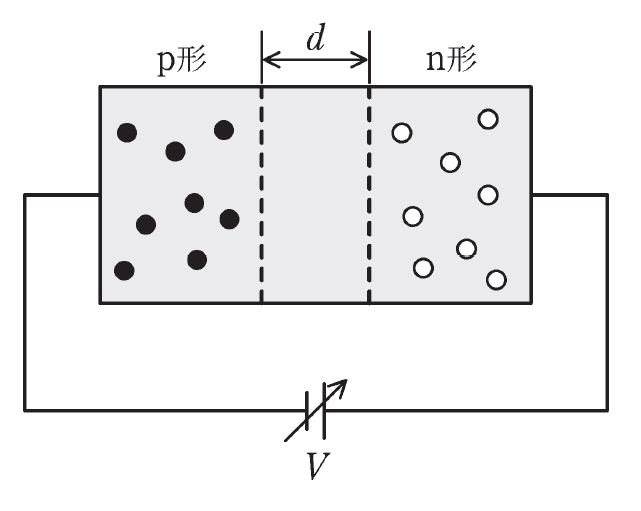

可変容量ダイオードとは、図に示す原理図のように \fbox{(ア)} 電圧V[V]を加えると静電容量が変化するダイオードである。

p形半導体とn形半導体を接合すると、p形半導体のキャリヤ(図中の●印)とn形半導体のキャリヤ(図中の〇印)がpn接合面付近で拡散し、互いに結合すると消滅して \fbox{(イ)} と呼ばれるキャリヤがほとんど存在しない領域が生じる。

可変容量ダイオードに \fbox{(ア)} 電圧を印加し、その大きさを大きくすると \fbox{(イ)} の領域の幅dが \fbox{(ウ)} なり、静電容量の値は \fbox{(エ)} なる。

この特性を利用して可変容量ダイオードは \fbox{(オ)} などに用いられている。

上記の記述中の空白箇所(ア)~(オ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。

| (ア) | (イ) | (ウ) | (エ) | (オ) | |

| (1) | 逆方向 | 空乏層 | 広く | 小さく | 無線通信の同調回路 |

| (2) | 順方向 | 空乏層 | 狭く | 小さく | 光通信の受光回路 |

| (3) | 逆方向 | 空乏層 | 広く | 大きく | 光通信の受光回路 |

| (4) | 順方向 | 反転層 | 狭く | 大きく | 無線通信の同調回路 |

| (5) | 逆方向 | 反転層 | 広く | 小さく | 無線通信の同調回路 |

答え

(1)

解説テキスト リンク

回答解説

可変容量ダイオードは、(ア)逆方向電圧を加えて大きくしていくと、(イ)空乏層の幅dが(ウ)広くなります。

可変容量ダイオードは、空乏層が絶縁体として働くため、平行平板コンデンサとして働きます。

空乏層の幅dが、平行平板コンデンサの極板間距離dとして考えられます。

静電容量C[F]の値は、誘電率ε[F/m]、極板面積S[m^2]、極板間距離d[m]としたとき、次式で表されます。

\displaystyle C=ε \frac{S}{d}[F]

この式から、静電容量Cが空乏層の幅dに反比例することがわかります。

したがって、dが広くなるということは、静電容量Cが(エ)小さくなります。

この特性を利用して、(オ)無線通信の同調回路に応用されます。

無線通信の同調回路は、コイルとコンデンサを組み合わせて、特定の周波数で共振させることで特定の周波数の電波の受信をすることができます。

印加する逆方向電圧の大きさを調整して可変容量ダイオードの静電容量を制御することで、共振周波数を変化させることが出来るので、必要な周波数の無線通信の同調をすることができるようになります。

出典元

一般財団法人電気技術者試験センター (https://www.shiken.or.jp/index.html)

令和2年度 第三種電気主任技術者試験 理論科目A問題問11

参考書

イラストがとても多く、視覚的に理解しやすいので、初学者に、お勧めなテキストです。

問題のページよりも、解説のページ数が圧倒的に多い、初学者に向けの問題集です。

問題集は、解説の質がその価値を決めます。解説には分かりやすいイラストが多く、始めて電気に触れる人でも取り組みやすいことでしょう。

本ブログの管理人は、電験3種過去問マスタを使って電験3種を取りました。

この問題集の解説は、要点が端的にまとまっていて分かりやすいのでお勧めです。

ある程度学んで基礎がある人に向いています。

コメント